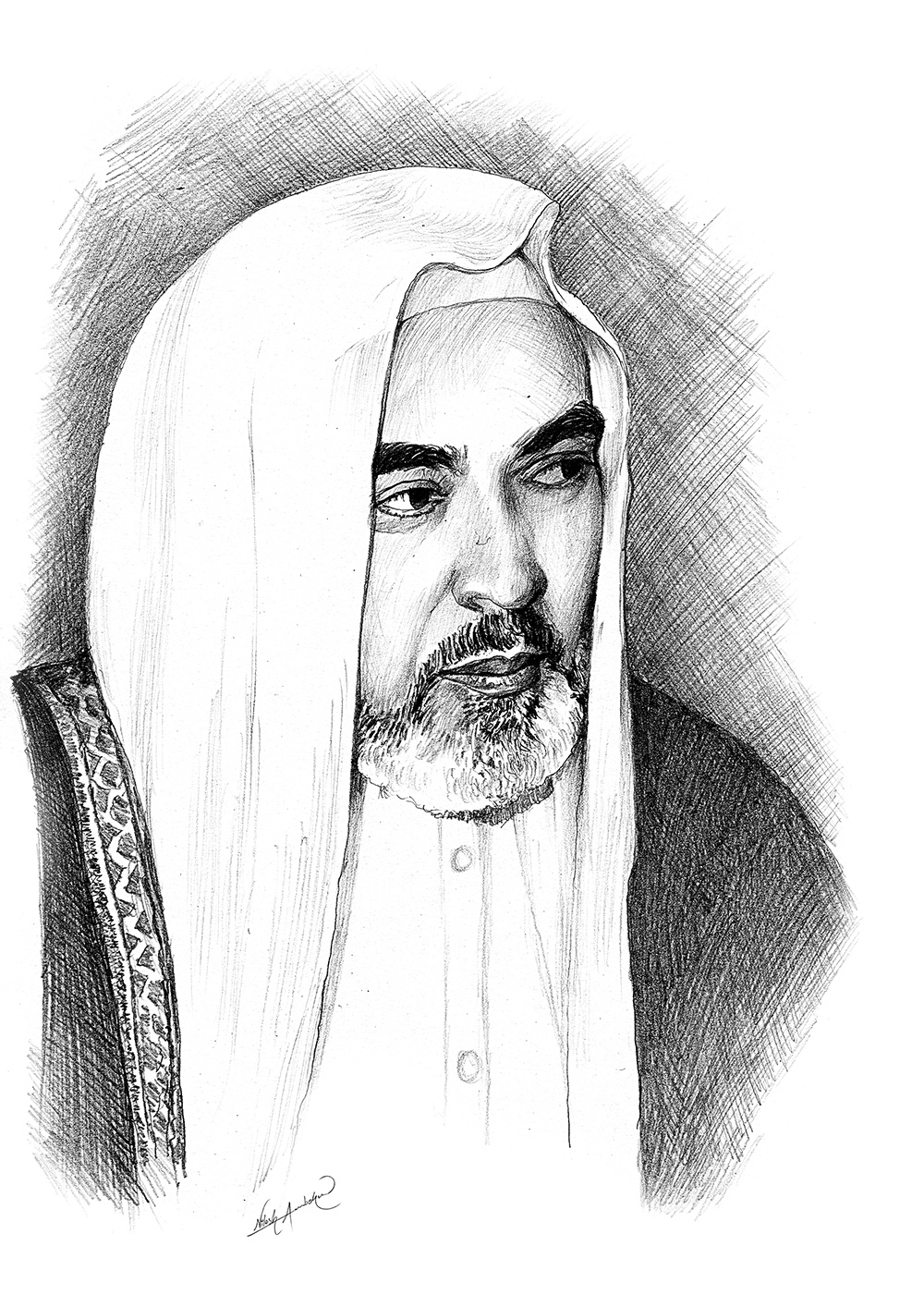

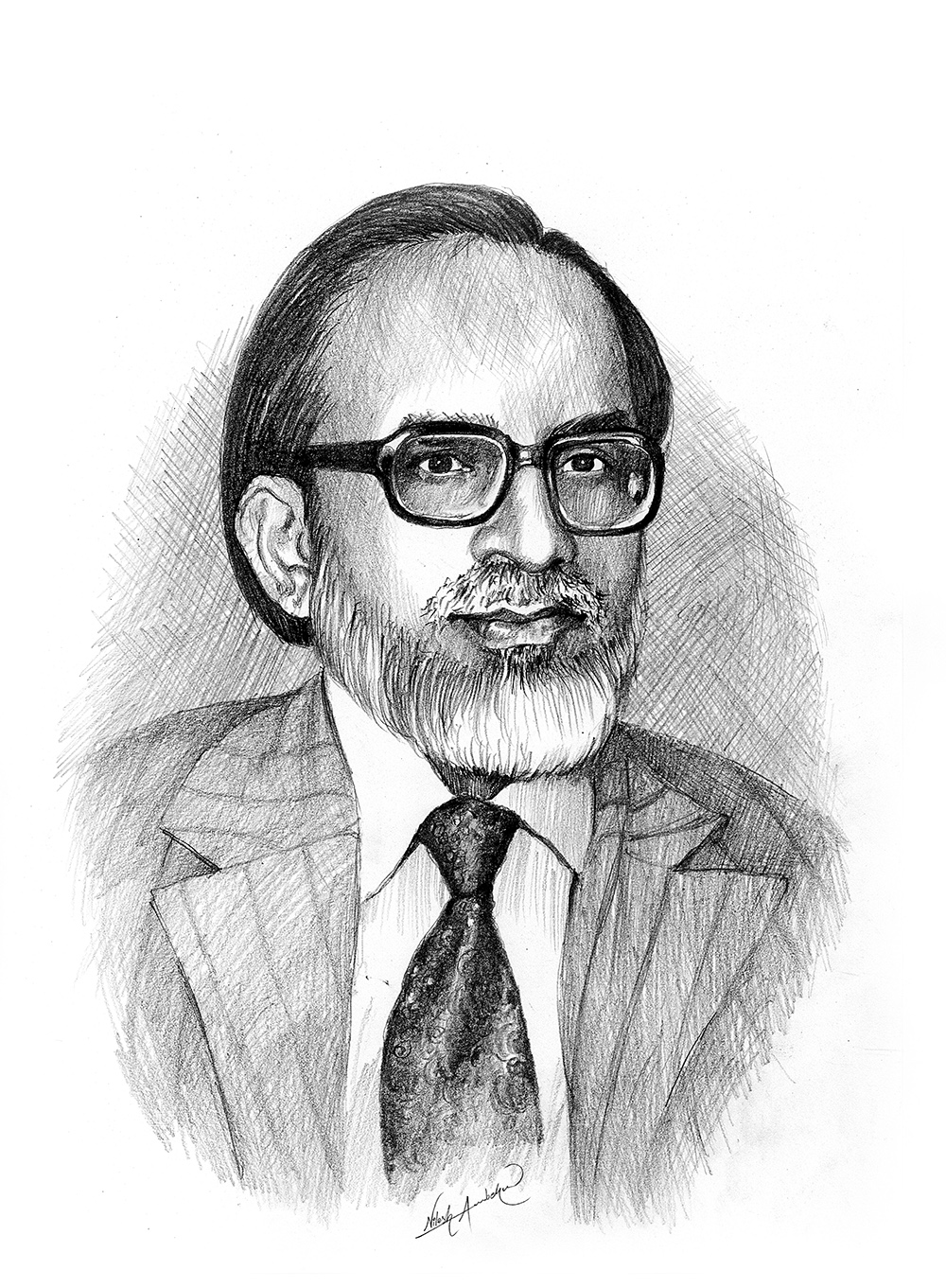

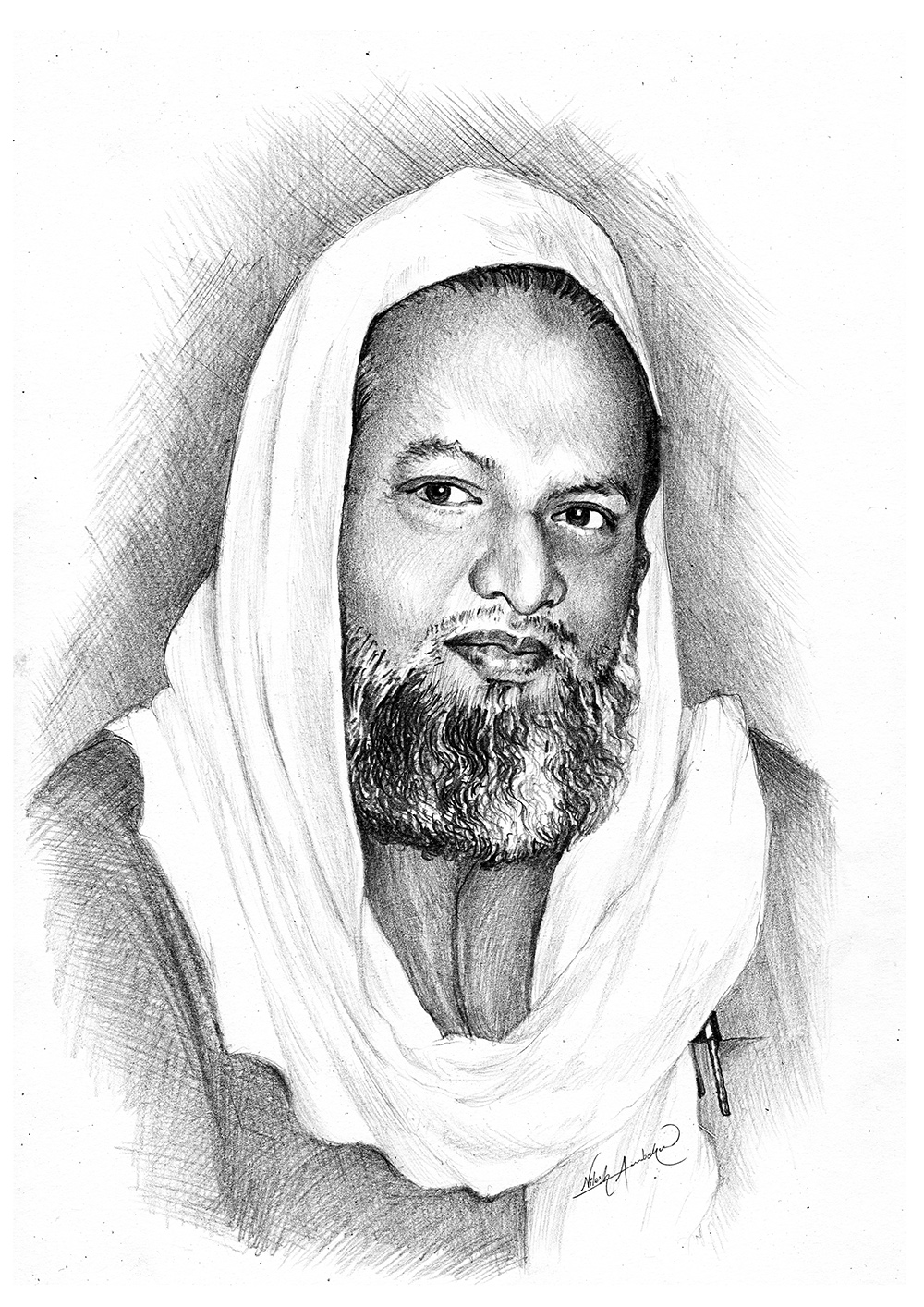

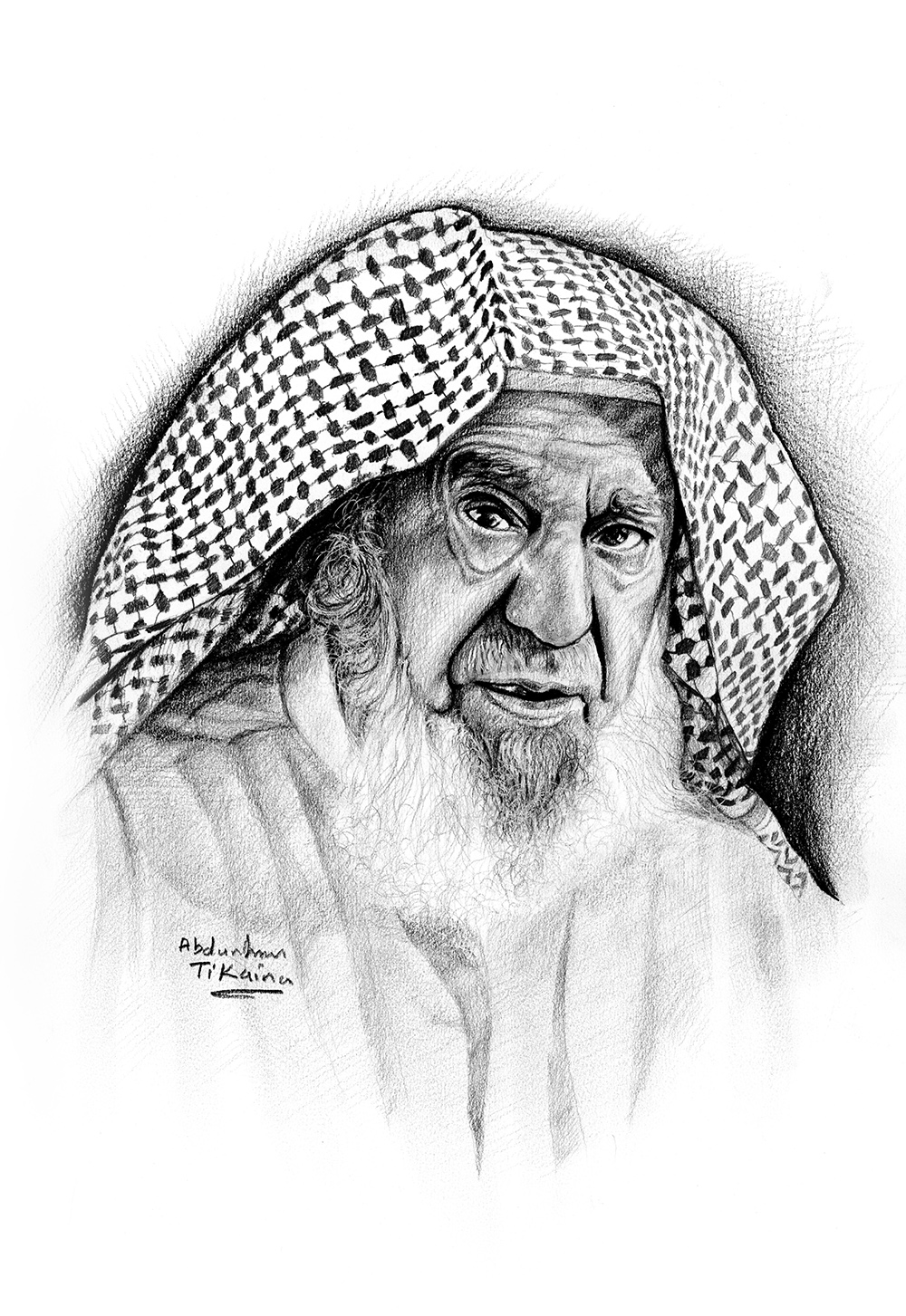

تَلقَّى تعليمه الإبتدائي والإعدادي والثانوي مدينة أم الفحم، ثم حصل على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية في الخليل. ينتمي الشيخ رائد صلاح سليمان أبو شقرة المحاجنة إلى أسرة فلسطينية تَمسَّكت بأرضها ورفضت التهجير عام 1948. وهو رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ورئيس المجلس الأعلى للدعوة، ومؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية. ويُعدّ من أبرز الشخصيات الإسلامية الفلسطينية وأكثرها تَصدِّيًا للسياسات العدوانية الصهيونية بحق الفلسطينيين ومُقدَّساتهم.

بدأ الشيخ رائد صلاح نشاطه الإسلامي مُبكِّرًا، وعمل في مجال الدعوة الإسلامية منذ أن كان في المرحلة الثانوية. وكان من مؤسسي الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وعمل مُحرِّرًا في مجلة الصراط الإسلامية، كما خاض غمار العمل السياسي نيابة عن الحركة الإسلامية من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أُمِّ الفحم؛ التي نجح في رئاستها 3 مرات. ثم تَفَّرغ بعد ذلك لمهمَّات أخرى كإعمار المسجد الأقصى، والدفاع عنه، وتنظيم المسيرات الحاشدة إليه.

اهتم الشيخ رائد صلاح اهتمامًا كبيرًا بحماية المُقدَّسات الإسلامية من محاولات الصهاينة الاعتداء عليها وتحويلها لأغراض أخرى بعد رحيل أهلها عنها. وانتُخِب في أغسطس، عام 2000م، رئيسًا لجمعية الأقصى لرعاية المُقدَّسات الإسلامية، التي أسهمت في الدفاع عن المساجد في كافة أراضي فلسطين، وكشفت عن محاولات الاحتلال المُتكرِّرة للحفر تحت المسجد الأقصى.

قام الشيخ رائد صلاح بدور كبير في إعمار المسجد الأقصى وبقية المُقدَّسات الإسلامية، وتَمكَّن من إفشال المخططات الصهيونية الرامية إلى إفراغ الأقصى من عمارة المسلمين، حيث قام بجلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البراق. نجح مع زملائه في إعمار المُصلَّى المرواني داخل الحرم القدسي الشريف وفتح بواباته العملاقة، وأشرف على إعمار الأقصى القديم وتنظيف ساحاته وإضاءتها، وإقامة أماكن للاغتسال والوضوء في باب حطة والأسباط وفيصل والمجلس. وقاد أحداث الروحة عام 1998، ونجح مع لجنة الروحة الشعبية في تحرير غالبية أراضي الروحة ومنع مصادرتها. كما عمل على إحياء دروس المصاطب التاريخية، وأبرزها “درس الثلاثاء” في المسجد الأقصى الذي يَؤمُّه نحو خمسة آلاف مسلم أسبوعيًّا. أسهم في إنشاء مشروع صندوق طفل الأقصى الذي يهتم برعاية نحو 16 ألف طفل، وفي تنظيم المسابقة العالمية “بيت المقدس في خطر” التي تجرى أعمالها كل عام خلال شهر رمضان للكبار والصغار بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل؛ إضافة إلى مسابقة الأقصى العلمية الثقافية. وساعد، أيضًا، في إصدار عدة أفلام وثائقية وكتب عن المسجد الأقصى المبارك؛ ومنها “المرابطون”، وكتاب “دليل أولى القبلتين”، وشريط “الأقصى المبارك تحت الحصار”.

قام من خلال الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة، التي يرأسها، بتنظيم مهرجان صندوق الأقصى في أغسطس 2002. أثار نشاطه قلق السلطات الصهيونية، فاعتُقِل مع بعض زملائه بتُهَمٍ مُلفَّقة، ولكن سلطات الاحتلال فشلت في إدانتهم. كما تَعرَّض لمحاولة اغتيال على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات انتفاضة الأقصى، وأصيب برصاصة في وجهه. ومع استمراره في الدفاع عن المُقدَّسات الإسلامية، حاول جيش الاحتلال إبعاده عن مدينة القدس فمُنع من دخولها إلا بإذن خاص عام 2009، ثم اصدرت المحكمة الصهيونية عام 2010 قرارًا بسجنه تسعة أشهر فكان رده “إننا سوف ندافع عن المسجد الأقصى حتى من داخل السجون”، داعيًا الأمة الإسلامية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. وفي مايو 2010، شارك في أسطول الحرية سعيًا لفك الحصار عن قطاع غزة حيث تَعرَّض الأسطول لهجوم من السفن الحربية الصهيونية قُتِل فيه اكثر من 16 من المتضامنين العُزَّل، وأُصِيب أكثر من 38 جريحًا، واعُتِقل – بعد محاولة اغتياله – إثر وصول الأُسطول قسرًا إلى أُسدود.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.