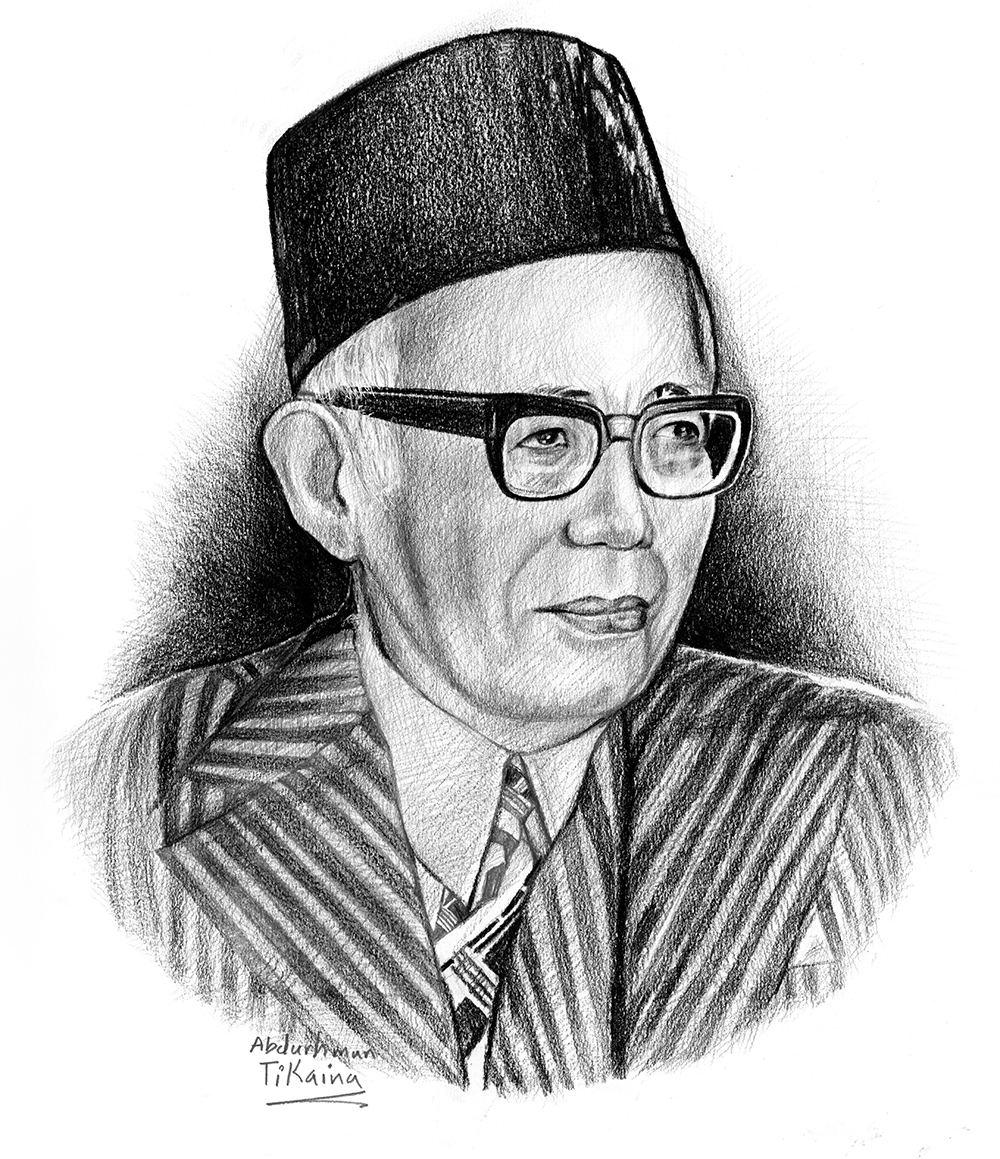

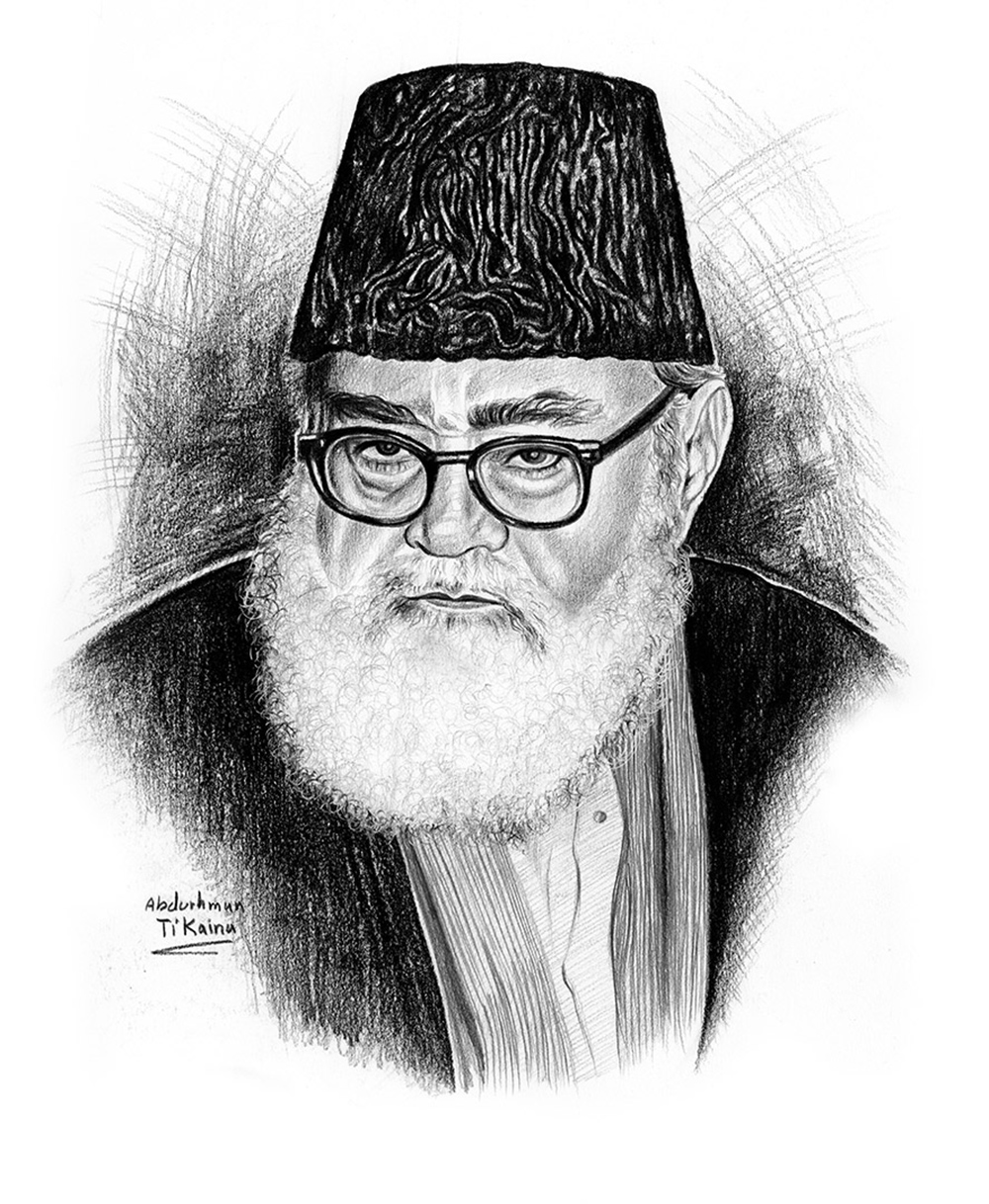

التحق في طفولته بمدرسة الأمراء في الرياض، ثم درس بعدها فترة من الزمن في المعهد العلمي بمكّة المكرّمة حيث درس العلوم الشرعية والعربية. ثم بدأ والده في تدريبه على الأعمال السياسية والإدارية؛ وذلك من خلال إشراكه في وفود المملكة، ومنها اجتماع إنشاء هيئة الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1945. عُيّن وزيرًا للمعارف عام 1954، فكان أول وزير لها، وخطى التعليم في عهده خطوات جيّدة، ثم عُيّن وزيرًا للداخلية 1962، فأسهم في تعزيز الأمن الداخلي وتكريسه في البلاد وطوّر كلية قوى الأمن الداخلي (كلية الملك فهد الأمنية حاليًا)، كما أنشأ عددًا من المعاهد المتخصصة لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة في شؤون الأمن المختلفة.

لما تولَّى الملك فيصل الحكم، عيَّن أخاه فهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تولّيه وزارة الداخلية. وبعد تولِّي الملك خالد الحكم أصبح فهد وليًا للعهد ونائبًا أولًا لرئيس مجلس الوزراء، كما تولّى مسؤوليات أخرى عديدة ومنها رئاسة المجلس الأعلى للجامعات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمجلس الأعلى لسياسة التعليم، والمجلس الأعلى لرئاسة الشباب، والهيئة العليا لشؤون الحج، والهيئة الملكية لتطوير المدينة المنوّرة. وإلى جانب ذلك رأس وفود المملكة في مناسبات عديدة ومنها مؤتمرات القمّة في الدار البيضاء وعمّان وبغداد، ومؤتمر قمّة الشمال والجنوب في كانكون بالمكسيك.

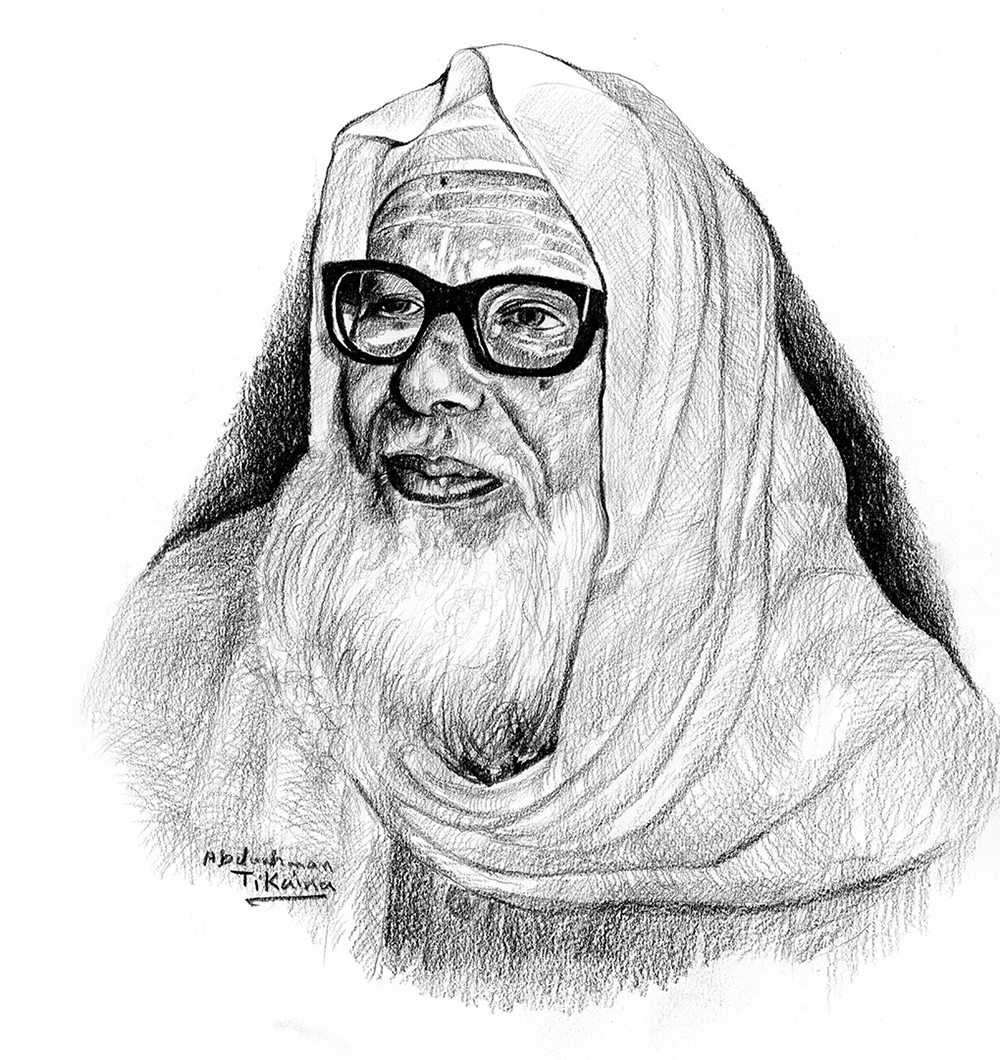

عندما تُوفي الملك خالد عام 1982، بويع ولي عهده، فهد ، ملكًا للبلاد. فعمل جاهدًا لترسيخ قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقيق المزيد من النهضة في البلاد، وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وبذل جهودًا خيِّرة لرأب الصدع، ولمِّ الشمل العربي والإسلامي، وتضميد جراح المسلمين في مختلف أنحاء العالم والوقوف معهم في أوقات الشدة.

حقّق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد العديد من الإنجازات وفي مقدّمتها على الصعيد الإسلامي مشروع خادم الحرمين الشريفين لعمارة الحرمين الشريفين، فتمّت توسعتهما بحيث يستوعب المسجد الحرام أكثر من مليون ونصف مليون مصلّ، والحرم المدني أكثر من مليون ومئتي ألف مصلّ، بالإضافة إلى حركة الإنشاء و التعمير التي شملت الأراضي المحيطة بالحرمين لتوفير الراحة والأمن والاستقرار للحجاج والمعتمرين والزوار و المصلّـين. وهو أول من أعلن رسميًا استبدال لقب “صاحب الجلالة” ليكون اللقب الرسمي للملك هو “خادم الحرمين الشريفين”، وكان أحبّ لقب إليه.

لخادم الحرمين الشريفين أياد بيضاء ومواقف عربية وإسلامية نبيلة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية من حيث الدعم السياسي والمادي والمعنوي. أما على الصعيد الداخلي فقد عاشت المملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد نهضة حضارية عظيمة عمّت جميع مرافق الحياة، فقفز التعليم في عهده قفزات كبيرة من حيث الكم والكيف، وازدهرت الحركة العمرانية، و تحقّقت نهضة صناعية وزراعية كبيرة.

تميّز عهد الملك فهد بصدور النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. وتم في عهده أيضًا إنشاء جسر الملك فهد الواصل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والذي حقق فوائد اقتصادية للبلدين. وعلى الصعيد الخارجي نجح الملك فهد في وقف الحرب الأهلية والمحافظة على وحدة لبنان من خلال اتفاق الطائف؛ إضافة إلى ما قدَّم من دعم مادي وسياسي غير محدود لإنهاء اضطهاد المسلمين في البوسنة خلال حرب البلقان.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.