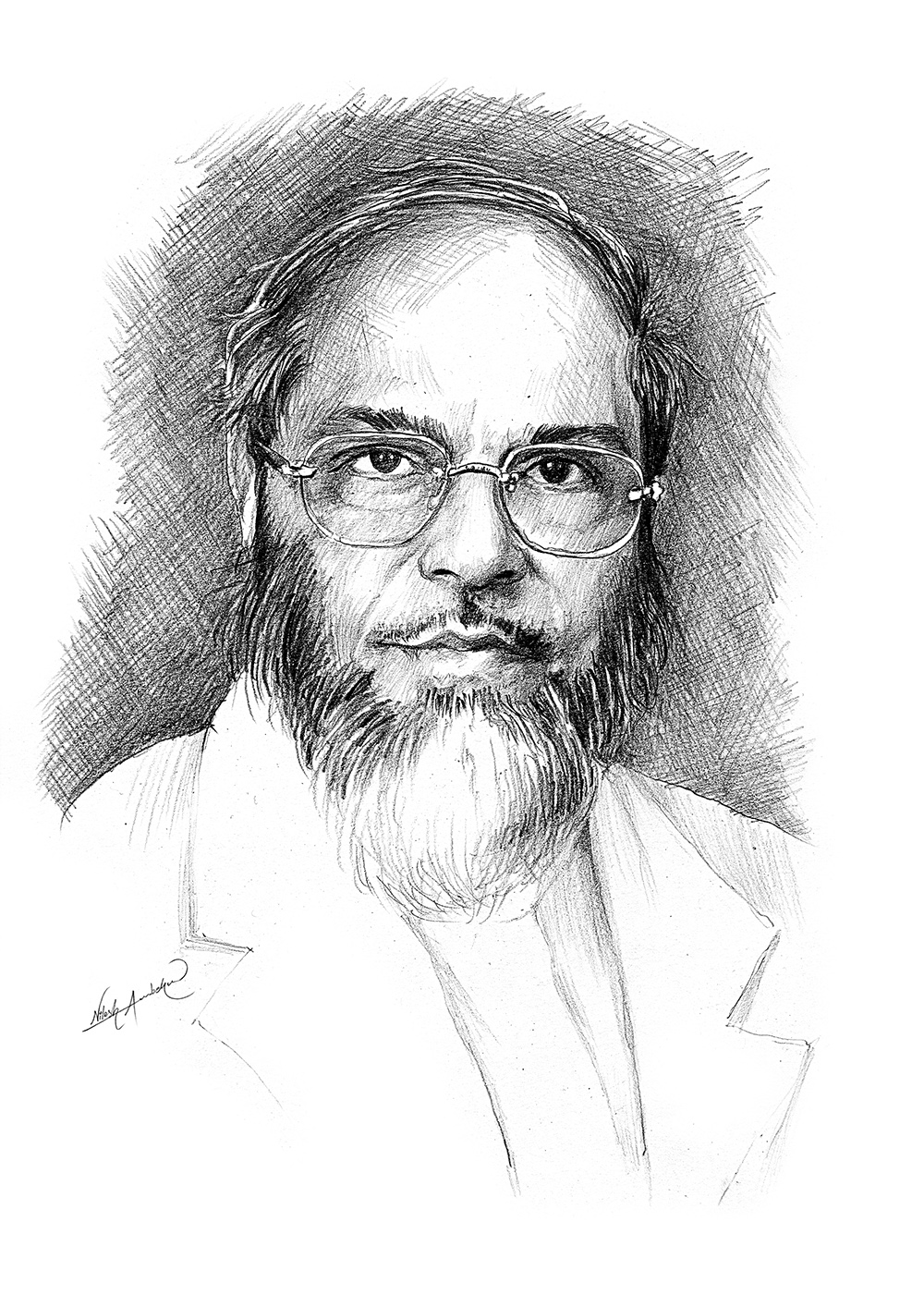

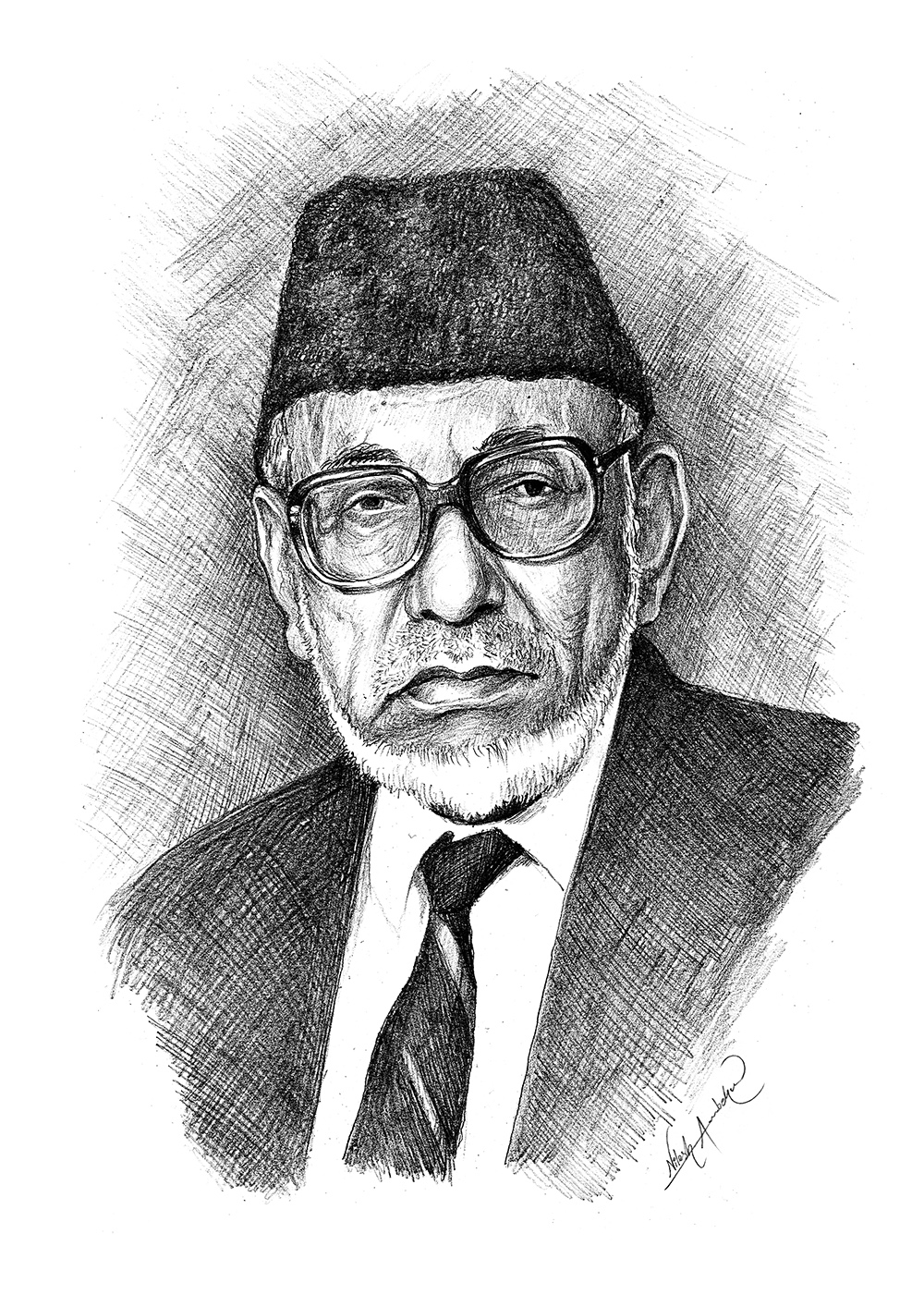

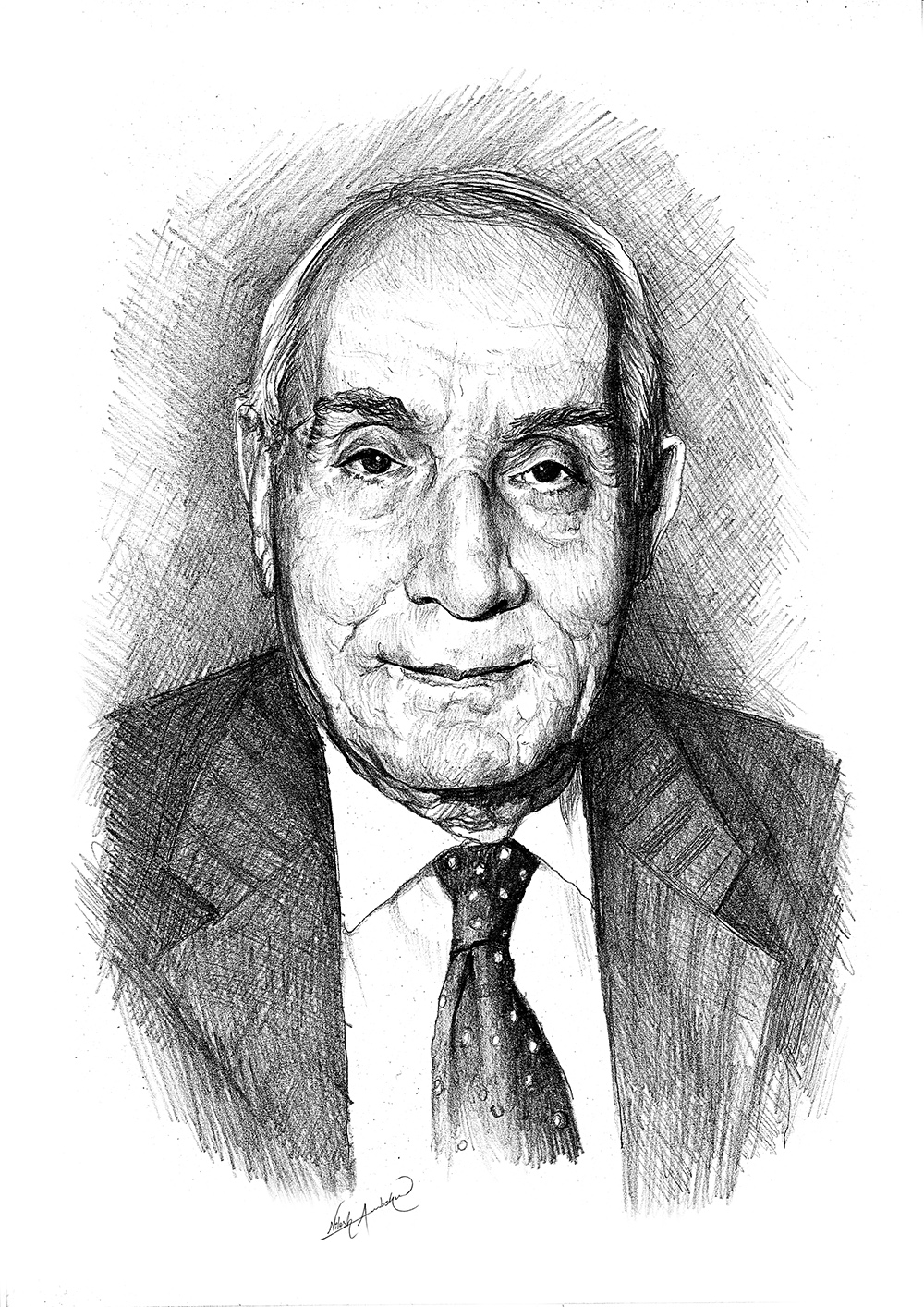

حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة دكا عام 1952-1953، وعلى الدكتوراة في التاريخ الحديث لجنوب آسيا من جامعة لندن عام 1963، كما حصل على إجازة في القانون من بريطانيا.

عمل البروفيسور محمد مهر في التعليم الجامعي أكثر من أربعين عامًا في عدد من الكليات الحكومية داخل وخارج وطنه، وأمضى فترة زمالة في المملكة المتحدة أعدَّ خلالها بحثًا عن المسلمين في الهند، ثم عمل في المملكة العربية السعودية أستاذًا للتاريخ الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض مدة اثني عشرة عامًا. وبعد ذلك، انتقل إلى الجامعة الإسلامية في المدينة حيث درَّس فيها سبعة أعوام، ثم عمل باحثًا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بين عامي 1994-1995، واستقر بعد ذلك في المملكة المتحدة. وعمل سابقًا عميدًا لشؤون الطلاب في جامعة دكا بين عامي 1965-1969، وعضوًا في الهيئة الحكومية للوثائق التاريخية في وطنه بين عامي 1966-1971، ورئيسًا لتحرير مجلة جمعية التاريخ، وعضوًا في هيئة التعليم هناك.

البروفيسور محمد متخصص في التاريخ الإسلامي؛ خصوصًا في منطقة البنغال، ويُعدُّ كتابه “تاريخ المسلمين في البنغال” المكوَّن من أربعة أجزاء، والمكتوب أساسًا باللغة الانجليزية، من المراجع المهمَّة عن انتشار الإسلام في تلك البلاد، وتأثيره روحيًا وسياسيًا وثقافيًا على سكانها. وبيَّن فيه دور العرب والمسلمين الآخرين في الدعوة إلى الإسلام في المنطقة، وكفاح مسلمي البنغال ضد محاولات الاستعمار البريطاني طمس هويتهم الإسلامية، وتأثير الإسلام على الأدب والفن المعماري البنغالي.

أما كتبه الأخرى، وهي أيضًا باللغة الانجليزية، فتشمل موضوعات متعددة في التاريخ الإسلامي مثل “الحكم الإسلامي في الهند في القرن التاسع عشر”، “الإسلام والعالم الحديث”، “تاريخ شبه القارة الهندية القديم”، “رد الفعل البنغالي لحركة التبشير المسيحي في البنغال”، و”سقوط سراج الدولة”. ومن مؤلفاته العامّة: “المستشرقون والسيرة النبوية”، و”القرآن وآخر فرضيات المستشرقين”. وكتب عن تاريخ الإسلام في الهند في الموسوعة الجغرافية الإسلامية التي أصدرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما ترجم كتاب “جواهر البخاري” إلى البنغالية، علاوة على نشره عددًا من البحوث والدراسات الأخرى.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.