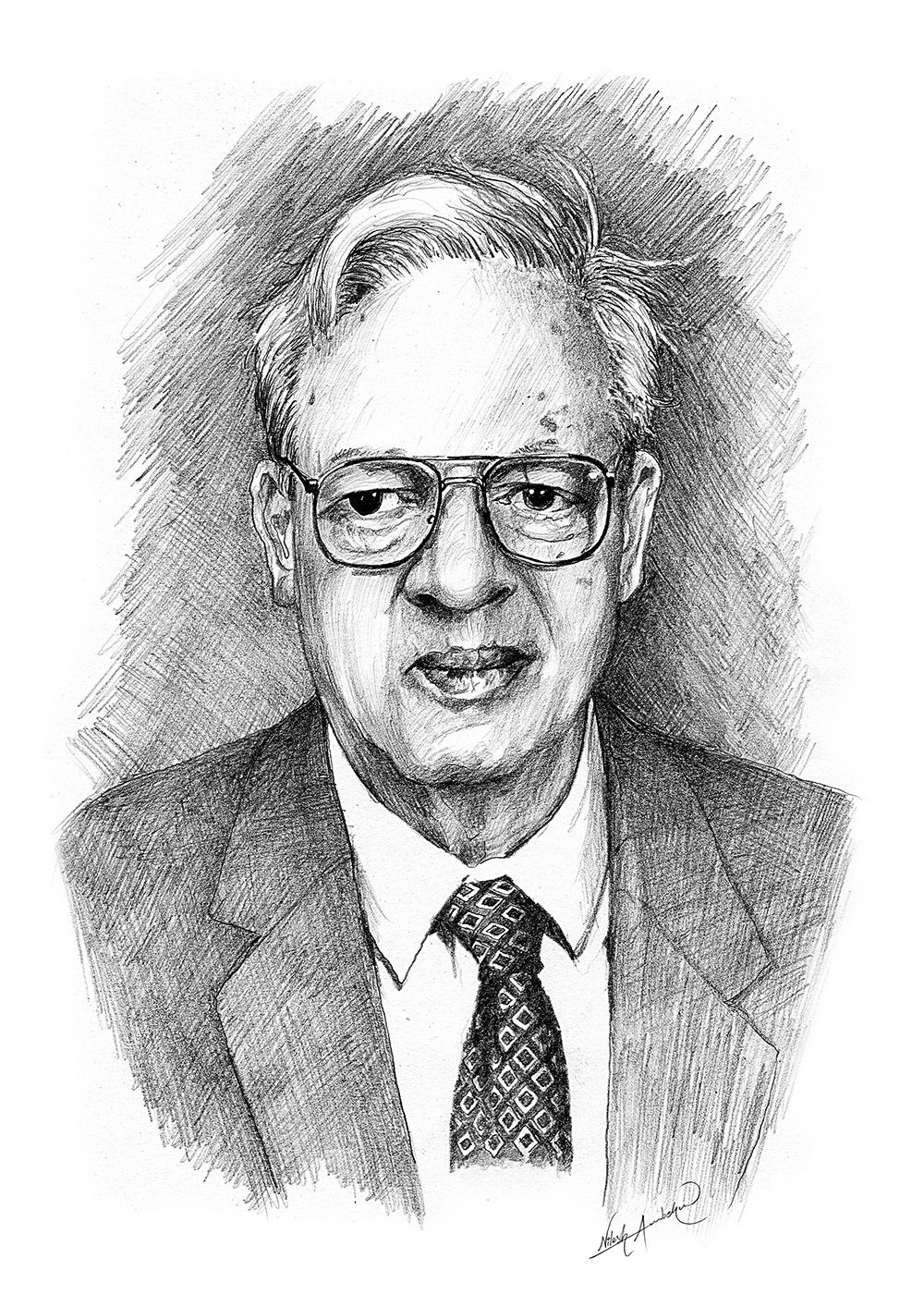

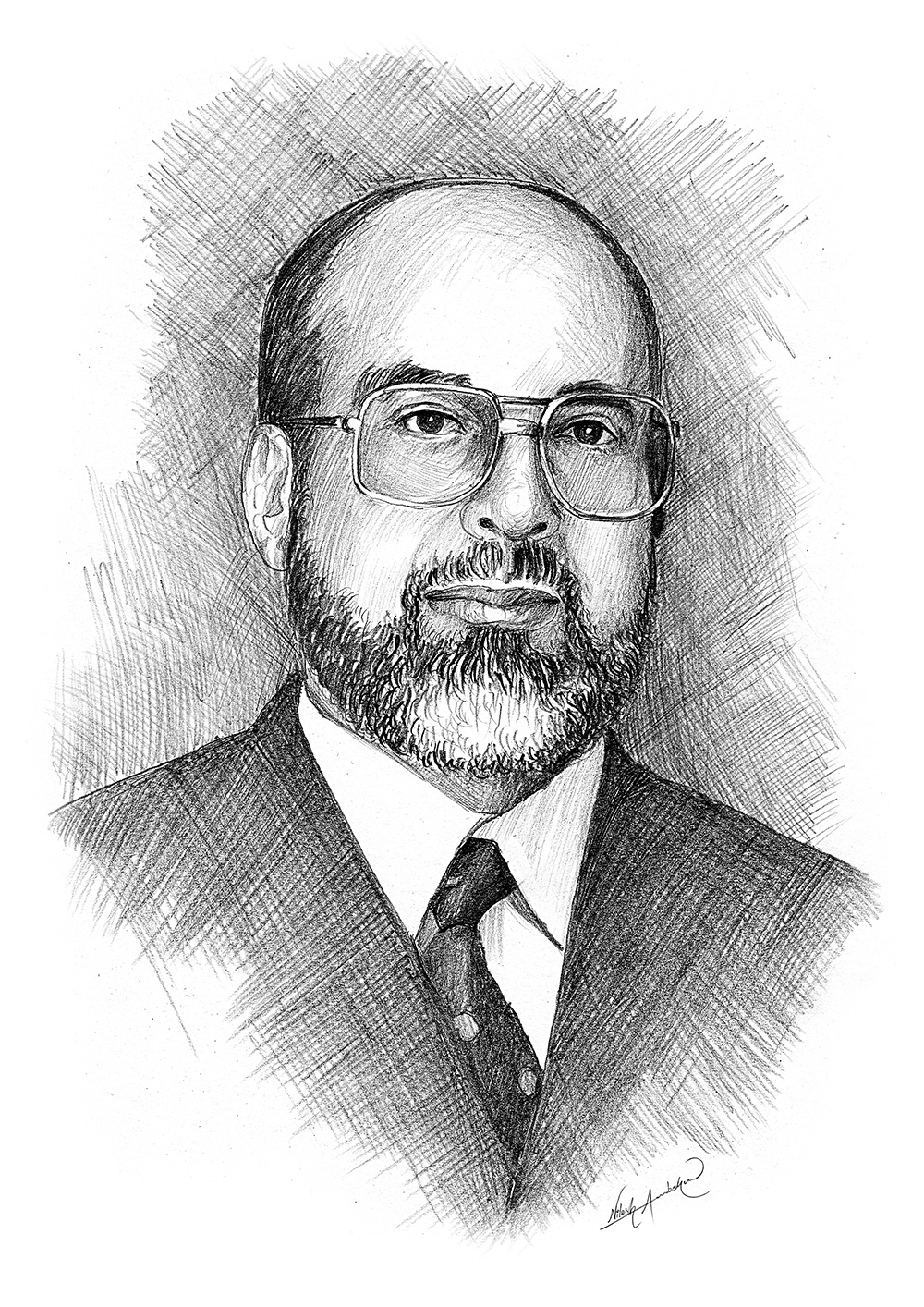

حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة كراتشي عام 1956، ثم حصل على الدكتوراة في الاقتصاد بامتياز من جامعة مينيسوتا عام 1961. وعمل بالتدريس في جامعات كنتاكي، وويسكونسن، ومينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد المركزي للبحوث الإسلامية في باكستان، كما عمل خبيراً اقتصادياً في معهد التنمية الباكستاني، ثم أصبح مستشاراً في مؤسسة النقد العربي السعودي.

بدأت أعمال الدكتور شابرا الرائدة في الاقتصاد الإسلامي بدراسة عنوانها: “النظام الاقتصادي في الإسلام: مناقشة أهدافه وطبيعته” صدرت في لندن وكراتشي، كما تُرجمت إلى العربية على شكل مقالات في مجلة المسلم المعاصر. نُشر له اثنا عشر كتاباً وأكثر من خمسة وسبعين بحثاً. من أهم أعماله كتابه: “نحو نظام نقدي عادل”، الذي تُرجم إلى لغات عديدة، واتّبع فيه منهجاً أصيلاً، كما أبرز فيه فهمه العميق للأسس الشرعية في المعاملات المالية ومشكلات العصر الاقتصادية وقدرة الشريعة على حلّ المشكلات الاقتصادية المعاصرة. أشاد بذلك الكتاب عدد من علماء الاقتصاد في العالم، ووصفته مجلة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط بأنه أصدق عرض صدر عن النظرية الاقتصادية في الإسلام، وأصبح من الكتب المقرَّرة في عدد من الجامعات. قام الدكتور شابرا أيضاً بتنظيم العديد من اللقاءات العلمية والندوات حول الاقتصاد الإسلامي، ودُعي لإلقاء المحاضرات في الكثير من الجامعات والمراكز البحثية حول العالم. وهو عضو في هيئات تحرير مجلات اقتصادية عالمية متخصصة. وقد قامت جهات عدّة بتكريمه، فنال الميدالية الذهبية لجامعة السند لحصوله على المركز الأول بين 25 ألف طالب عام في 1950، والميدالية الذهبية للتفوّق العلمي من جمعية التعليم والرعاية الاجتماعية في باكستان، وجائزة التميُّز العلمي من كلية التجارة والاقتصاد في جامعة كراتشي في عيدها الأربعيني عام 1986، وجائزة بنك التنمية الإسلامي لأبحاثه في الاقتصاد الإسلامي عام في 1989، والميدالية الذهبية لمعهد الباكستانيين في الخارج تقديراً لخدمته للإسلام والاقتصاد الإسلامي.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.