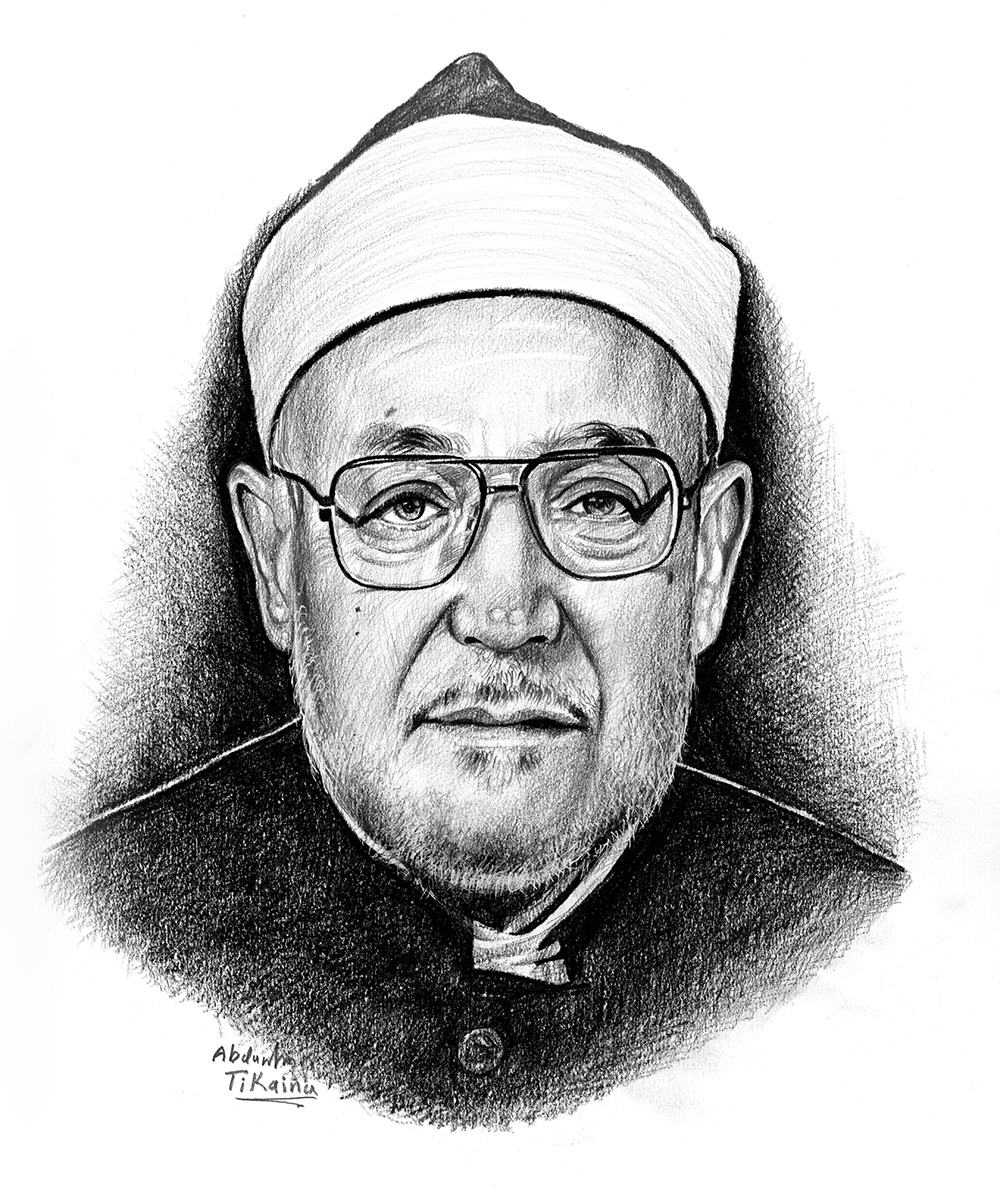

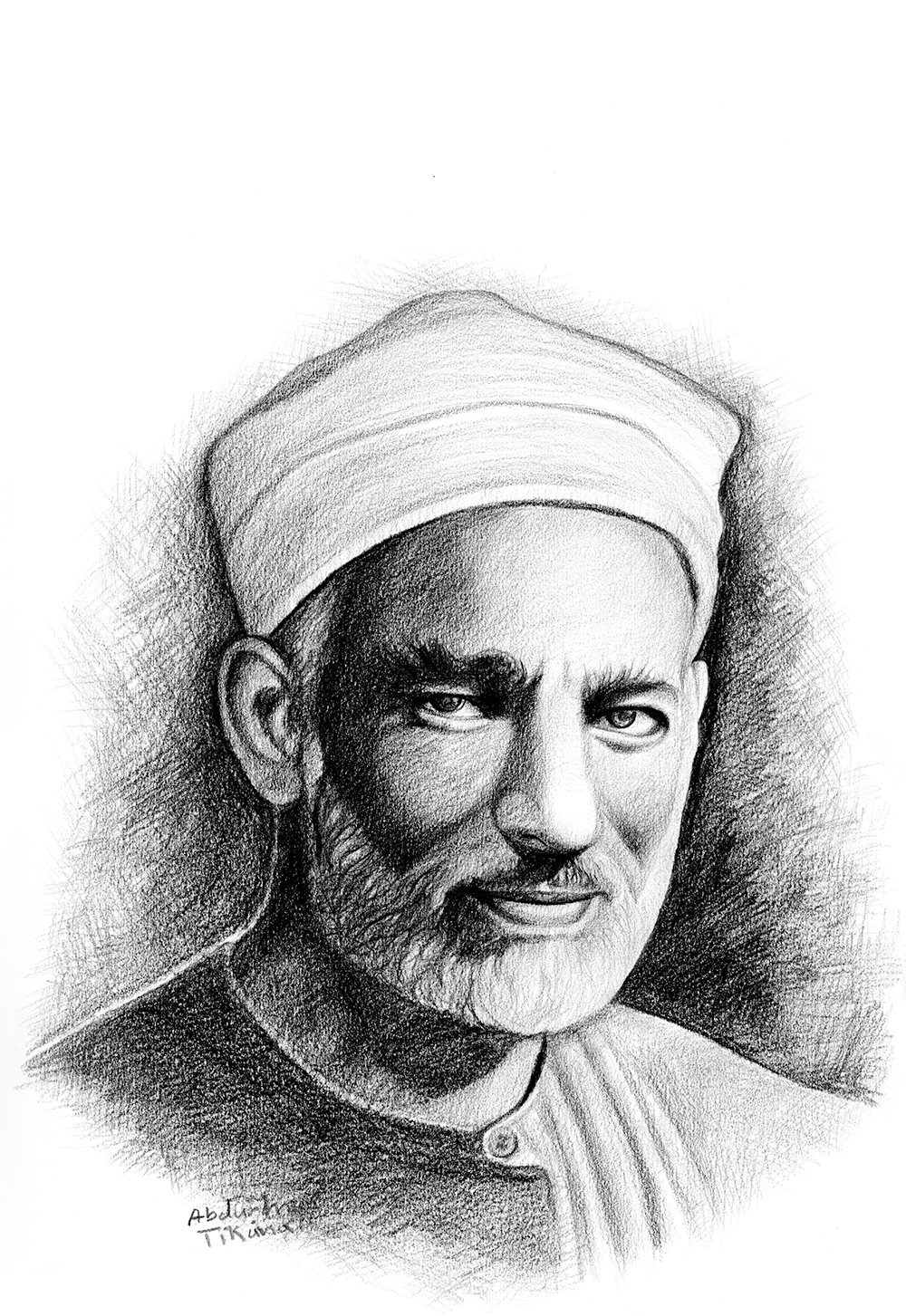

نشأ في أسرة صالحة، حرصت على تربيته وتعليمه، فحفِظ كتاب الله في الصغر، ثم انتقل من قريته إلى الإسكندرية ليدرس العلوم الدينية وعمره عشرة أعوام، وتخرَّج في الأزهر حيث تخصص في الدعوة والإرشاد، ثم حصل على درجة التخصص في التدريس، المعادلة لدرجة الماجستير، من كلية اللغة العربية عام 1943.

بعد تخرُّجه، عمل إماماً وخطيباً في مسجد العتبة الخضراء ثم تدرّج في الوظائف، فأصبح مفتشاً في المساجد، ثم واعظاً بالأزهر، ثم وكيلاً لقسم المساجد، فمديراً لها، ثم مديراً للتدريب، فمديراً للدعوة والإرشاد. وتعرَّض للمضايقات والاعتقال أكثر من مرَّة بسبب مواقفه الجريئة، فقضى حوالي عام في معتقل الطور بسيناء، كما قضى فترة من الزمن في سجن طرَّة. وفي عام 1971، أُعير للمملكة العربية السعودية أستاذاً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم التحق بكلية الشريعة في قطر. وفي عام 1981، عُيّن وكيلاً لوزارة الأوقاف بمصر، كما تولََّى رئاسة المجلس العلمي لجامعة الأمير عبدالقادر الجزائري الإسلامية بالجزائر لمدة خمسة أعوام.

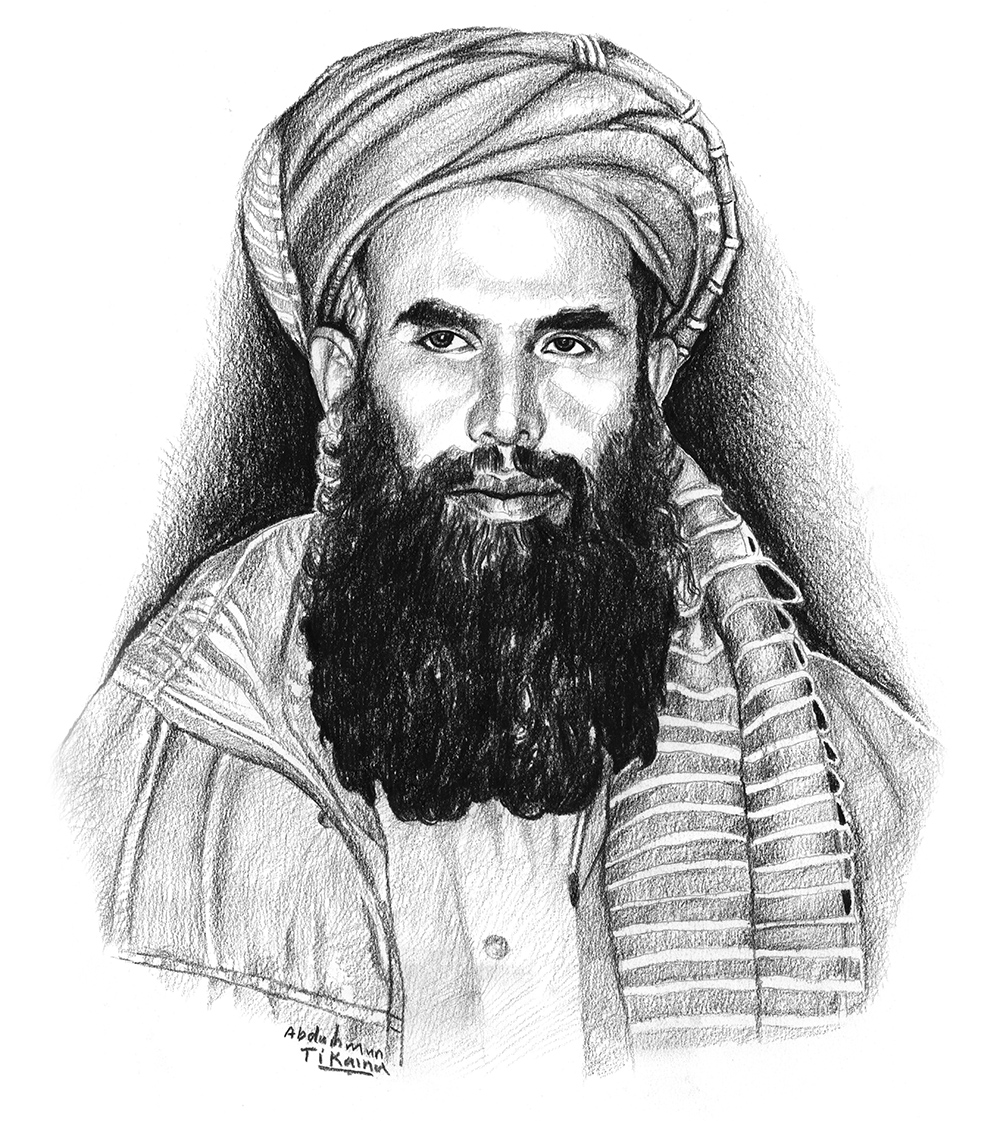

يُعدّ الشيخ الغزالي واحداً من أهم المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث. تعلّق منذ طفولته بالقراءة، وكان شديد الإعجاب بابن تيمية وأبي حامد الغزالي ومحمد عبده ورشيد رضا، فدرس أفكارهم العلمية والإصلاحية، كما نهل من دروس فطاحل الأزهر أمثال الشيخ عبدالعظيم الزرقاني، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبدالعزيز بلال، والشيخ إبراهيم الغرباوي، وبذلك تنوَّعت مصادر فكره وثقافته. وكان مطّّلعاً على أحوال العالم الإسلامي وعلله، وسافر إلى معظم أقطاره محاضراً وخطيباً وعالم دين وأدب.

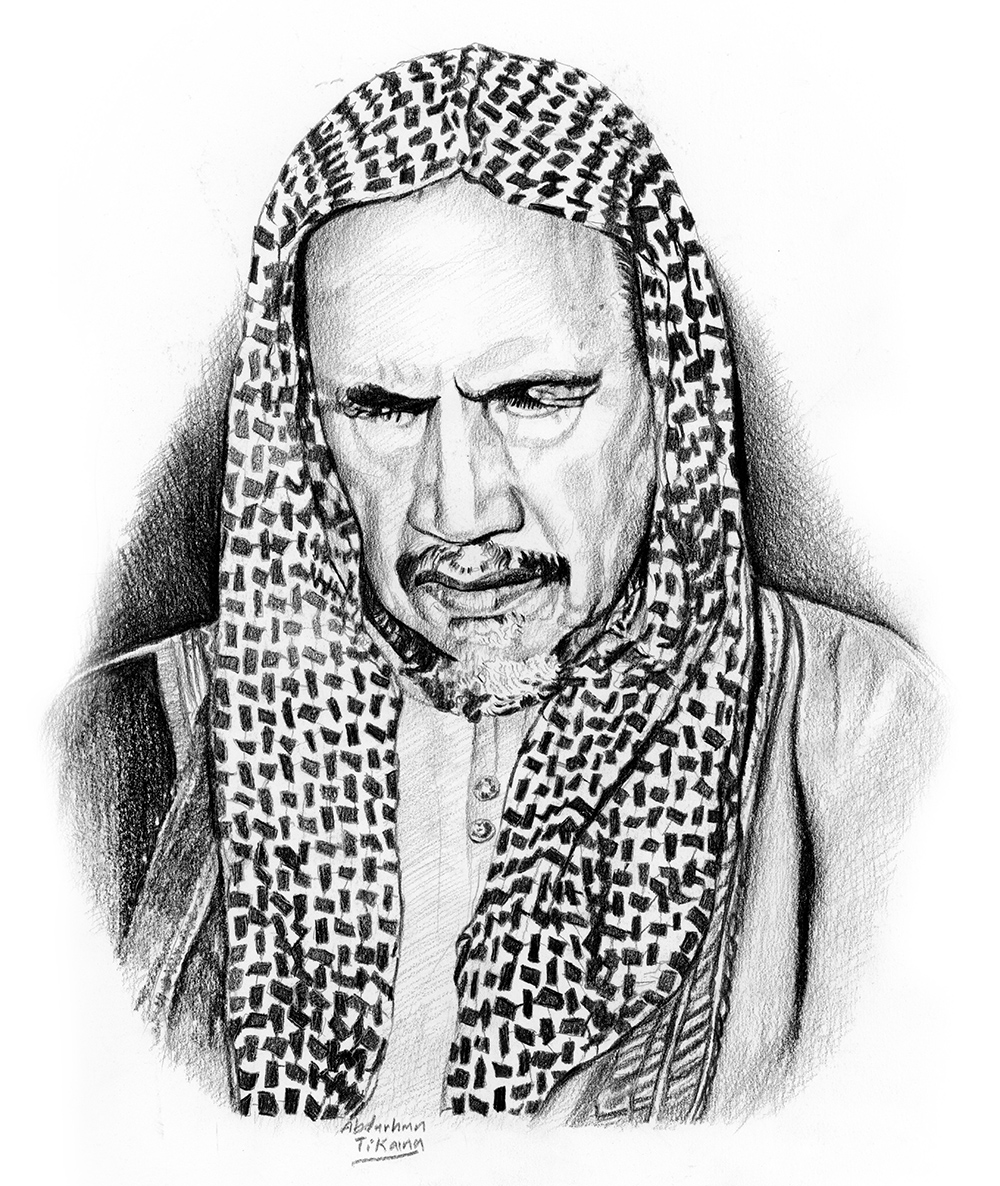

ضمّن الغزالي فكره وآراءه في حوالي 60 كتاباً، إلي جانب مئات المقالات والخطب والمحاضرات والدروس والمناظرات، فنفع بعلمه آلاف المسلمين في شتى أقطارهم. شهد العلماء المعاصرون، منهم الشيخ أبو الحسن الندوي والشيخ يوسف القرضاوي، بسعة علمه في مختلف مجالات الدعوة والتفسير والحديث والفقه، والأدب والسياسة والاقتصاد، كما شهدوا بجهاده المتواصل في محاربة الظلم الاجتماعي، ومواقفه الجريئة في التصدّي للاتجاهات العلمانية واليسارية، والفرق المنحرفة والمتطرّفة. وقال عنه الشيخ حسن البنا “إنه يكتب كما يتكلم ويتكلم كما يكتب.”

كان الشيخ الغزالي مدركاً لأهمية الكتابة والخطابة في تغيير المجتمع، فجنّد كل طاقاته وفكره لنشر الدعوة الإسلامية، ومكافحة الفساد والظلم والجهل، ولم يترك الجهاد الفكري بالقلم، والدفاع عن قيم الإسلام وتعاليمه طيلة حياته.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.