قررت لجنة الاختيار حجب جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب للعام 1407هـ/ 1987م وموضوعها: “الدراسات التي تناولت فنون النثر الأدبي الحديث” لأن الأعمال المرشحة لا تتوافر فيها متطلبات الفوز بالجائزة مع ما بُذل فيها من جهد مشكور.

(حُجبت)

قررت لجنة الاختيار حجب جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب للعام 1405هـ/ 1985م وموضوعها: “الدراسات التي تناولت الأدب العربي القديم عند العرب في تاريخه أو كتبه أو رجاله أو قضاياه” لأن الأعمال المرشحة لا تتوافر فيها متطلبات الفوز بالجائزة مع ما بُذل فيها من جهد مشكور.

(حُجبت)

قررت لجنة الاختيار حجب جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب للعام 1399هـ/ 1979م وموضوعها: “الدراسات التي تناولت الشعر العربي المعاصر” لأن الأعمال المرشحة لا تتوافر فيها متطلبات الفوز بالجائزة مع ما بُذل فيها من جهد مشكور.

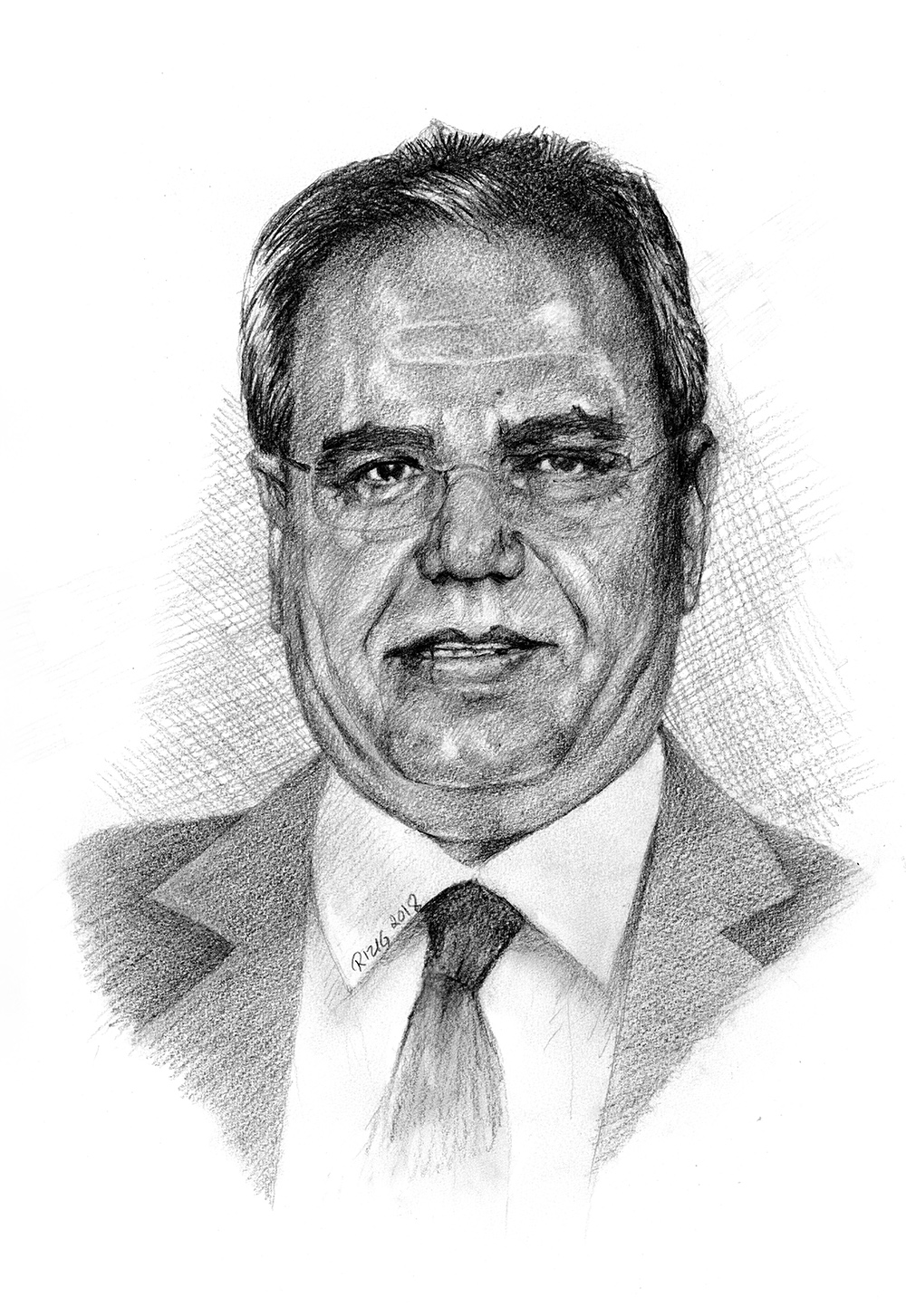

الدكتور عبد الله إبراهيم

حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية في جامعة بغداد عام 1981، وعلى درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث (الرواية) عام 1987، ودرجة الدكتوراة في الأدب العربي (السرديّات) من كلية الآداب في جامعة بغداد في عام 1991.

عمل الدكتور عبدالله إبراهيم أستاذًا للدراسات النقدية والأدبية في عدد من الجامعات في العراق، وليبيا، وقطر، فقام بتدريس المناهج النقدية الحديثة، ونظرية السرد وتطبيقاتها، في الجامعة المستنصرية في بغداد 1992-1993، وجامعة السابع من إبريل في ليبيا 1993-1999، وجامعة قطر 1999-2003. شغل وظيفة المنسق العام لجائزة قطر العالمية للرواية في وزارة الثقافة القطرية 2003-2010، ويعمل حاليًا خبيرًا ثقافيًا بالديوان الأميري في الدوحة.

يُعد الدكتور عبدالله إبراهيم من أعلام النقد العربي الحديث، وفي طليعة رواد الدراسات السردية في العالم العربي، حيث تَمكَّن من ضبط المدونة السردية العربية على قاعدة منهجية دقيقة، وتحليل الخطاب السردي العربي وفق رؤية نقدية جديدة. أما إنتاجه العلمي، فيتمثل في تأليفه أكثر من 20 كتاباً تناول فيها دراسة الرواية العربية من مختلف جوانبها، ومشاركته في تحرير نحو عشرة كتب أخرى. نُشر له، إلى جانب ذلك، كثير من البحوث العلمية المحكّمة، إضافة إلى المقالات والبحوث العامة، فضلاً عن مشاركته في عشرات الندوات العلمية والمؤتمرات الثقافية داخل بلاده وخارجها، وإشرافه المباشر على كثير من تلك الندوات والمؤتمرات.

حصل عام 1997 على جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب الشبَّان، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في حقل الدراسات النقدية عام 2013. كما أنه باحث مشارك في موسوعة “The Cambridge History of Arabic Literature”.

زاوج الدكتور عبدالله إبراهيم في مشروعه النقدي بين البحث في السرديات العربية، والبحث في المركزيات الثقافية، وبذلك أقام مشروعه النقدي على قاعدة فكرية متينة جعلته يتوسّع في الدراسات الثقافية للظاهرة السردية في الأدب العربي.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة

ظَلَّ أهل اللغة العربية والأدب والعلم في مصر يَتطلَّعون إلى إنشاء مجمع للغة العربية يعمل على تَقدُّم اللغة، والنهوض بها، ودفعها نحو آفاق رحبة من التَّطوُّر والتجديد. حَدَّد المرسوم الملكي، الذي صدر بإنشائه، أهدافه بأنها بذل الجهود للحفاظ على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمتطلَّبات العلوم والفنون ومستحدثات الحضارة المعاصرة، والعمل على وضع معجم تاريخي لُغويٍّ، والعناية بدراسة اللهجات العربية الحديثة في مصر وغيرها من البلاد العربية، وإصدار مجلةٍ تَنْشُر بحوثاً لُغويَّة، والعناية بتحقيق نفائس التراث العربي.

تَكوَّن المجمع من نخبة من العلماء المعروفين بِتعمُّقهم في اللغة العربية أو ببحوثهم في فقهها ولهجاتها دون تَقيُّد بالجنسية. بذلك اصطبغ بصفة العالمية منذ نشأته، فَضمَّ أعضاء مصريين وغيرَ مصريين من أشقائهم العربِ ومن المستعربين، كما ضَمَّ أعضاء فخريين ومراسلين. ووضع العديد من القرارات التي كان لها أبعد الأثر في تيسير وضع المصطلحات العلمية، والتعريب، والألفاظ المُولَّدة، وفي التصريف، حتى يُمَكِّن العربية من أن تصبح مرنة في التعبير عن لُغةِ العلم والمعرفة والحياة والحضارة.

مضى المجمع في أعماله اللغوية والأدبية والعلمية، ونما نُموّاً مُطَّرداً، وواصل منجزاته في مختلف المجالات، وتَمَّت مراجعة قوانينه، وأُعِيد تنظيمه أكثر من مرةٍ ليتواءَم مع مقتضيات التَّطوُّر، ويَعقِد المجمع مؤتمراً سنويّاً يضم أعضاء المجمع وبعض الأعضاء المراسلين من مختلف بلاد العالم. وينظر المؤتمر في أعمال لجان المجمع، وما أَعدَّه أعضاؤه من بحوث ودراسات ومحاضرات تعالج الكثير من الموضوعات المُهمَّة في مجالات اللغة والعلم والأدب والفن، وكذلك تيسير النحو والكتابة العربية، ولغة العلم، ولغة الإعلام، والفصحى، والعامية، والعربية المعاصرة، والمصطلح العلمي العربي، والتراث العربي، والتعريب. وتُبلَّغ قرارات المؤتمر وتوصياته إلى المجامع والجامعات والوزارات المعنية في الوطن العربي.

لدى المجمع مكتبة غَنيَّة بالكتب والمعجمات ودوائر المعارف والمراجع والموسوعات في اللغة والآداب والعلوم والفنون، والمطبوعات النفيسة في اللغة، وفي جميع فروع المعرفة؛ إضافة إلى الكثير من كنوز المخطوطات ومُصوَّراتها. عُنِيَ بتصنيف موجوداتها وتسجيلها بالحاسب الآلي، كما عُنِيَ بنظام الجذاذات فوضع قواعد ترتيبها وحفظها، ودَوَّن أكثر من سبعين ومئة ألف مصطلح مُوزَّعة على سبعة وثلاثين فرعاً من فروع المعرفة. كما سَجَّل جميع المصطلحات العلمية والفنية التي أَقرَّتها لجانه ومؤتمراته في مجالات العلوم المختلفة على قرص مدمج وقام بتوزيعها على المجامع اللغوية والهيئات العلمية والثقافية والإعلامية على امتداد الوطن العربي.

يُصِدر المجمع مَجلَّة علمية نصف سنوية صدر منها، حتى الآن، أكثر من مئة عدد، كما ينشر ما يُقدَّم في مؤتمره السنوي من بحوث ودراسات لُغويةٍ وعلميةٍ يُعتَد بها في متن اللغة، وتيسير النحو، والقياس في اللغة والمعاجم الأوروبية، وتاريخ اللهجات المصرية، وكتابة التاريخ عند العرب، وفي الاشتقاق، والتعريب، والفصحى المعاصرة، وتعريب المصطلح العلمي، وغير ذلك.

إضافة إلى إسهامات المجمع العلمية الرائدة الأخرى في خدمة اللغة العربية، أصدر مجموعة كبيرة من المعاجم اللغوية العامة والمتخصصة عبر مسيرته الممتدة أكثر من ثمانين عاماً. ومن تلك المعاجم: “المعجم الكبير”، “المعجم الوسيط”، “المعجم الوجيز”، و”معجم ألفاظ القرآن الكريم”. تَميَّزت بتنوِّعها واستجابتها لحاجات مستخدمي اللغة العربية؛ رابطةً حاضر العربية بماضيها، ومستفيدةً مما جَدَّ من مناهج علمية حديثة في مجال صناعة المُعجَم. تَضمَّنت المعاجم اللغة والأدب والنحو والصرف والبيان والبلاغة، والعلوم القرآنية، والمصطلحات الشائعة في التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة والمعارف الإنسانية وعلوم الحياة والطب والرياضيات والحضارة وشتى المصطلحات العلمية والفنية الأخرى. كما أصدر المجمع العديد من الكتب الثقافية التي تُعرّف به وبالمجمعيين.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلام الجائزة.

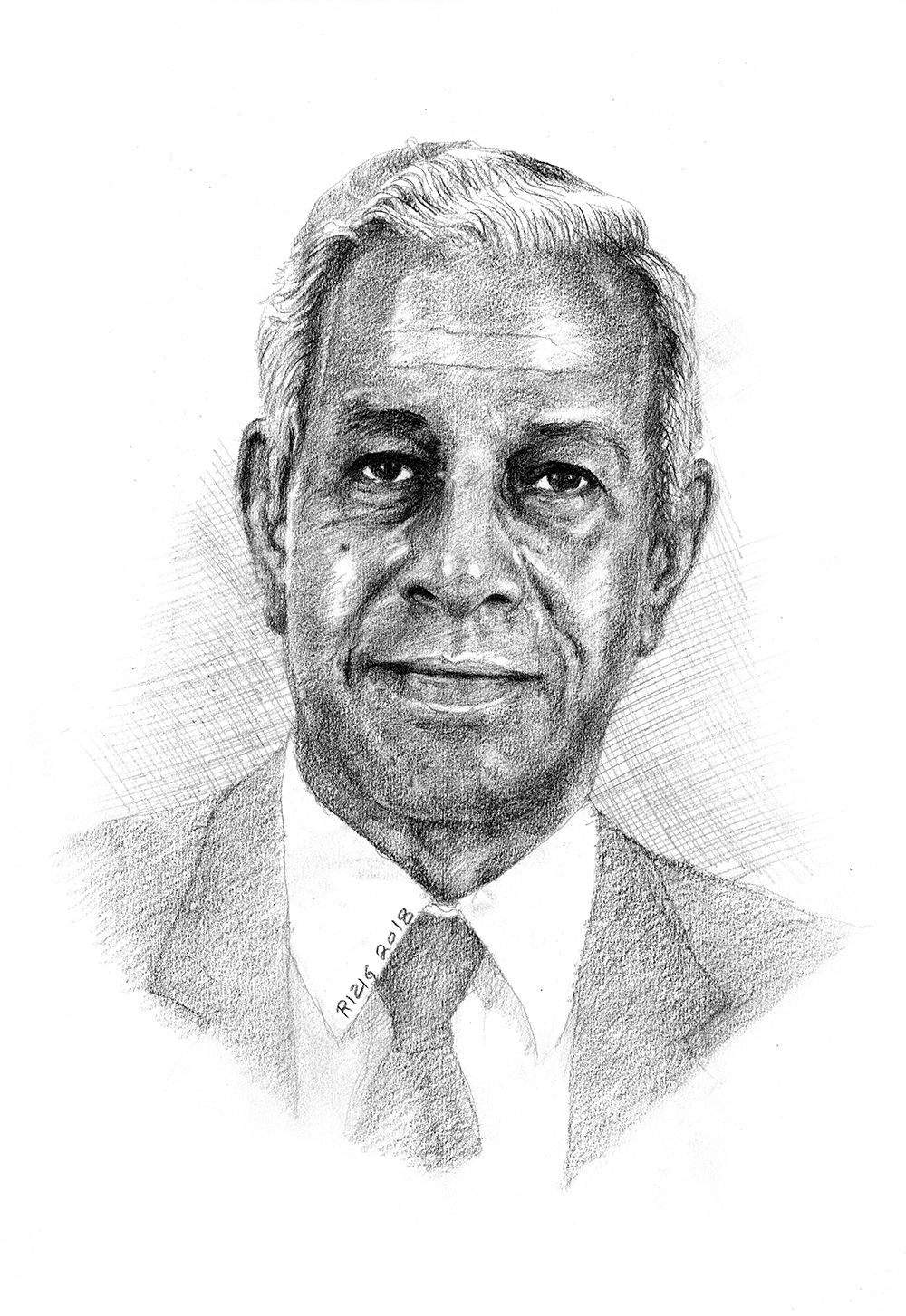

البروفيسور نبيل علي محمد عبد العزيز

حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وبدأ حياته العملية مهندس طيران في القوات الجوية المصرية بين عامي 1960-1972. ثم عُيِّن مديراً لمعالجة المعلومات في شركة مصر للطيران، التي أنشأ فيها أول نظام للحجز الآلي في المنطقة العربية. وتَولَّى بعد ذلك عدداً من المناصب العليا في مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها. فأدار مشروع إطلاق برنامج صخر، وكان نائبًا لرئيس شركة الإلكترونيات العالمية في اليونان لمدة عامين، ومديرًا لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية في القاهرة. عمل مستشارًا لإدارة شركة النظم العربية المتقدمة “نعم” في القاهرة. صَمَّم الدكتور نبيل أول مُحرِّك بحثي للغة العربية على أساس صرفي، وأول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم، وأول قاعدة معارف للشعر العربي، كما طَوَّر العديد من المعالجات الآلية الأخرى للغة العربية وصَمَّم نموذج المعمل المتقدِّم لتعليم العربية وتَعلُّمها، وغير ذلك من برمجيات تعليمية وثقافية. كما أشرف على بعض رسائل الدراسات العليا في مجال “النمذجة المعلوماتية” في كلية الهندسة بجامعة عين شمس و”الخصائص المعجمية والنحوية للأفعال” في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة و”اللسانيات الحاسوبية العربية” في المركز القومي للبحوث بالقاهرة. حاضر لبعض الوقت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكان باحثاً زائراً في قسم اللسانيات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بين عامي 1986-1987. وكان عضوًا في عدد من الجمعيات العلمية والثقافية ورئيسًا لجمعية هندسة اللغة في مصر.

يُعدُّ الدكتور نبيل من رُوَّاد حوسبة اللغة العربية تنظيمًا وتطبيقًا وتعليمًا، حيث أَلَّف أول كتاب في اللغة العربية والحاسوب إضافة إلى عِدَّة كتب أخرى، منها: “العرب وعصر المعلومات”، “الثقافة العربية وعصر المعلومات”، “الفجوة الرقمية من المنظور العربي”، و”العقل العربي ومجتمع المعرفة”، كما نشر العديد من المقالات العلمية، وأجرى عدداً من الدراسات للمنظمات العربية والإقليمية. أظهر في أعماله مقدرة فائقة على عرض مادته وتحليلها وتحويلها من مادة نظرية إلى برامج عملية تفيد مستخدمي العربية والحاسوب. وهيَّأته جهوده المتواصلة للإسهام في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية في أعماله وتطبيقاته التي تُعدُّ مرجعاً للدارسين ومُصمِّمي البرامج.

حصل الدكتور نبيل على عدد من الجوائز، منها: جائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 1994، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال تَحدِّيات عصر المعلومات من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 2003، وجائزة الإبداع في تقنية المعلومات من مؤسسة الفكر العربي، عام 2007.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.

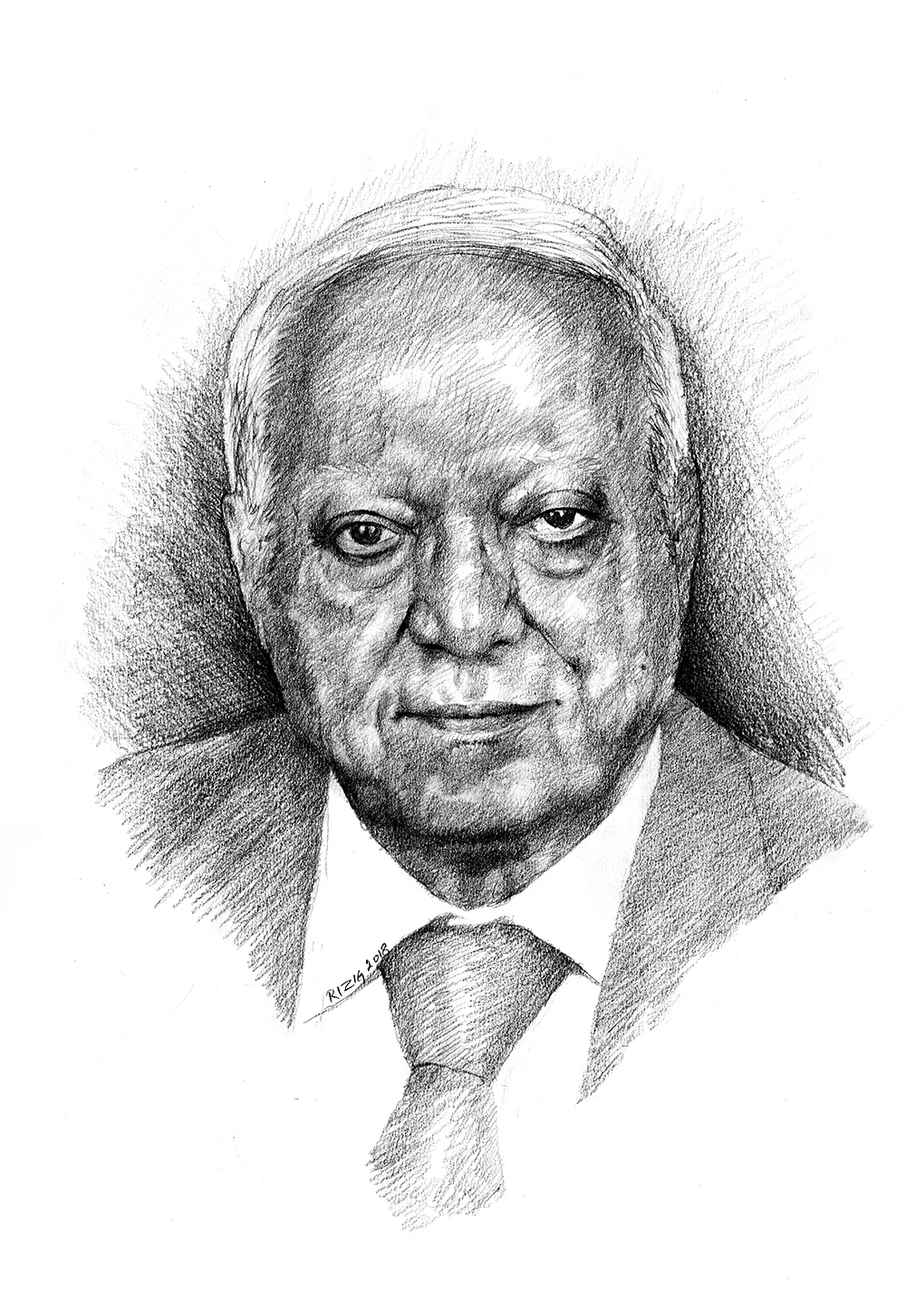

البروفيسور علي حلمي أحمد موسى

حصل على البكالوريوس الخاصة في الرياضيات بامتياز من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1953، والدكتوراة في الفيزياء الرياضية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام 1958. امتدت مسيرته الأكاديمية نحو خمسين عامًا، تَدرَّج خلالها في الرتب الأكاديمية حتى أصبح أستاذًا منذ عام 1973. قام بتدريس الفيزياء النظرية في جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الكويت، وجامعة الملك عبدالعزيز في جدَّة، كما أشرف على العديد من طلاب الدكتوراة وأنشأ وحدة بحوث الفيزياء الذرية النظرية عام 1964، ووحدة استخدام الوسائط المتعددة في طرق تدريس الفيزياء عام 1995، كما قاد فريقاً بحثياً للكشف عن الآثار باستخدام التقانات المتقدِّمة، وتَمكَّن من اكتشاف فجوات في تمثال “أبي الهول”. رأس الفريق البحثي لمشروع اليونسكو لبرمجيات تعليم الفيزياء في الجامعات العربية. وكان أستاذ الفيزياء غير المتفرِّغ في كلية العلوم في جامعة عين شمس.

أدرك البروفيسور موسى منذ وقت مُبكِّر أَهمِّية الدراسات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية. وكانت له إسهامات رائدة في توظيف الحاسب الآلي في خدمة هذه اللغة منذ وقت مُبكِّر من ظهور الحوسبة وعلومها؛ فَتحقَّق له بذلك فضل الريادة في هذا المجال، وأصبحت أعماله مثلاً يُحتذَى به منذ سبعينيات القرن الميلادي الماضي. نُشِر له نحو سبعين بحثاً علمياً في مجال تَخصُّصه وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية. كما نُشر له عدة بحوث وخمسة كتب في اللغويات الحاسوبية، في طليعتها: “ألفاظ القرآن الكريم – دراسة عملية تكنولوجية” الذي ضَمَّنه العديد من الأرقام والإحصاءات والجداول، ومنها إحصاء ألفاظ القرآن وفقاً للحرف الأول منها وعدد حروفها، وإحصاء أسماء الأعلام والأقوام والأماكن، وإحصاءات الألفاظ المشتقة من جذور ثلاثية وغير ثلاثية، وإحصاءات لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى؛ وبَيَّن من خلال كتابه نماذج من الإعجاز البلاغي المذهل في القرآن الكريم.

أجرى البروفيسور علي حلمي موسى دراسات إحصائية عديدة أخرى باستخدام الحاسوب لجذور معجم الصِّحاح، وجذور مفردات اللغة العربية، منها: “الجذور الثُلاثية”، و “الجذور غير الثُلاثية”، و “جذور معجم تاج العروس”، و”جذور معجم لسان العرب”. شملت إسهاماته في المؤتمرات الدولية عدداً من الموضوعات المهمة مثل: “انتروبيا اللغة العربية”،و “ضغط النصوص العربية باستخدام التشفير الرياضي”، و “مكنز للعربية القياسية الحديثة”، و “الحوسبة والإحصاء اللغوي”، و”نموذج رياضي للتنبؤ الآلي لحركات التشكيل في اللغة العربية”.

نال البروفيسور موسى تقدير الأوساط العلمية داخلياً وخارجياً وحصل على عدد من الجوائز العلمية، بينها: جائزة أمين لطفي في الفيزياء عام 1964، وجائزة الدولة التشجيعية في الفيزياء عام 1974، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1976 من جمهورية مصر العربية، وجائزة الابداع العلمي في العلوم التكنولوجية المتقدِّمة من البنك الأهلي المصري عام 2000، ومنحة فولبرايت، كما اختير رئيساً للاتحاد العالمي لحوسبة اللغة العربية، الذي تَأسَّس في هولندا عام 1993. وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية، والمجمع العلمي المصري، والمجمع المصري للثقافة العلمية، والجمعية الفيزيائية البريطانية، والجمعية المصرية للحاسب الآلي، ومجلس بحوث العلوم الفيزيائية والرياضية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، وجمعية الباجواش العالمية للعلوم والمشكلات الدولية، وفي مجالس إدارات الجمعية المصرية الفيزيائية، والجمعية المصرية لتاريخ وفلسفة العلوم، واللجنة القومية للفيزياء البحتة والتطبيقية، ومجلس إدارة مركز بحوث المواصلات؛ وكان أيضًا محاضرًا في المجمع الفيزيائي البريطاني.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.

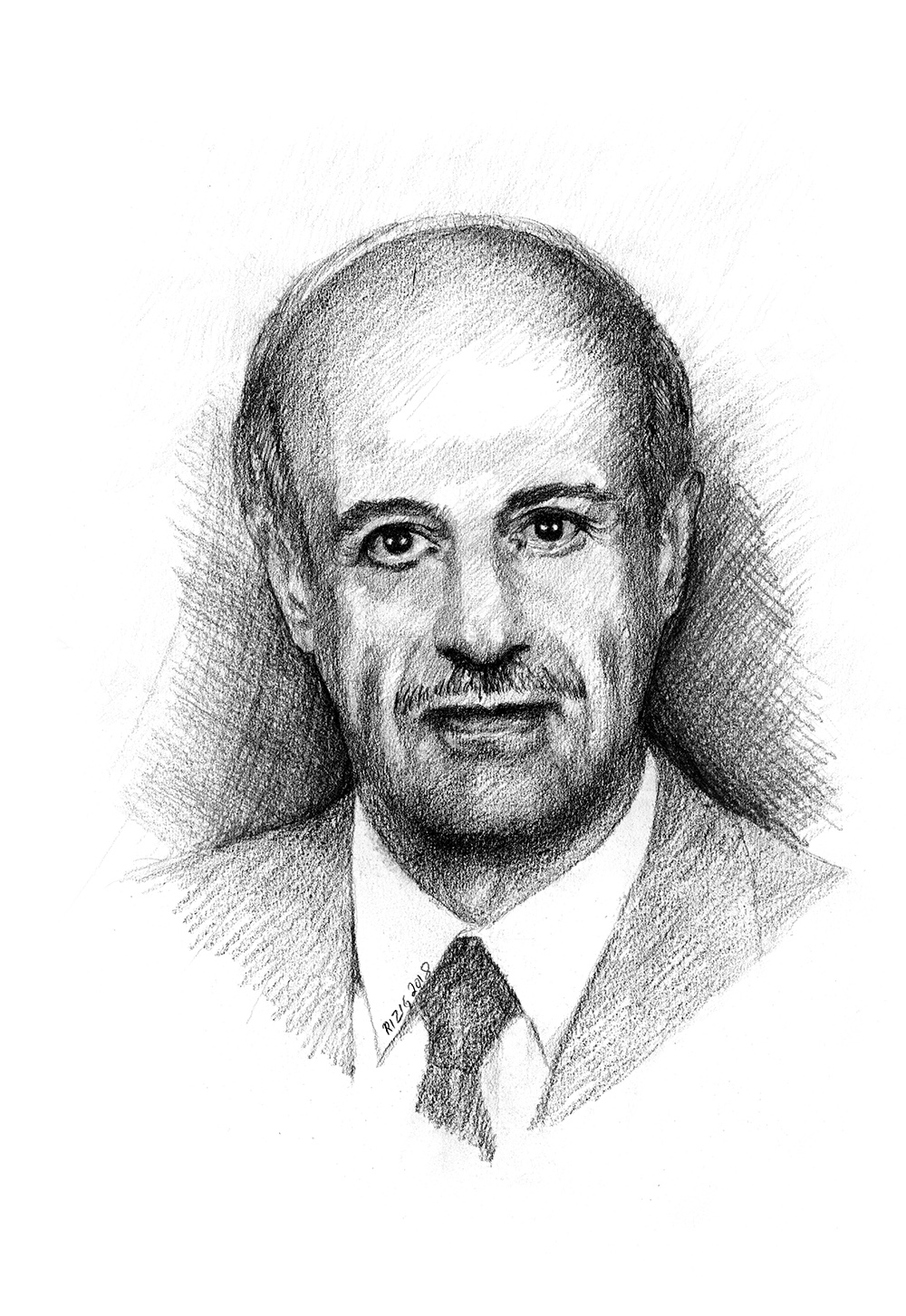

البروفيسور رَِمزي منير بَعلبَكي

حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها (بدرجة الامتياز الرفيع) مع نيل جائزة بنروز عام 1973، وعلى الماجستير في اللغة العربية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1975، ونال الدكتوراة في النحو العربي وعلم الساميّات المقارن من كلية الدراسات الأفريقية والشرقية في جامعة لندن عام 1978. عمل في الحقل الأكاديمي لأكثر من ثلاثين عامًا، تدرَّج خلالها في الرتب الأكاديمية من أستاذ مساعد إلى أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو حاليًا أستاذ كرسي “مارغريت ويرهوزر جويت” للدراسات العربية، ورئيس دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في تلك الجامعة منذ عام 2004. وكان أستاذًا زائراً في جامعات كيمبردج، وشيكاغو، وأستاذاً مقيماً في جامعة جورج تاون. كما رأس تحرير مجلة الأبحاث الصادرة عن كلية الآداب في الجامعة الأمريكية ببيروت لأكثر من عشرة أعوام، وكان رئيسًا لمركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط، وعميداً مناوباً لكلية الآداب والعلوم لسبعة أعوام.

يُعدُّ البروفيسور بعلبكي من أبرز المختصين بالدراسات النحوية العربية، ومن خيرة الباحثين العرب الذين يحظون باحترام الأوساط الجامعية والأكاديمية في العالمين العربي والغربي على حَدٍّ سواء. وله مؤلفات كثيرة في تاريخ النحو والنظرية النحوية العربية، وفي الدراسات المعجمية. من مؤلفاته: “الكتابة العربية والسامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميّين”، “معجم المصطلحات اللغوية”، “فقه العربية المقارن: دراسات في اصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات الساميّة”، وكتابان باللغة الإنجليزية أحدهما عن “النحاة والفكر النحوي في التراث العربي”، والثاني عن “كتاب” سيبويه ومنهجه التحليلي في ضوء الفكر النحوي. شارك في إتمام معجم المورد الأكبر، إنجليزي ـ عربي، الذي بدأه والده المعجمي المعروف منير بعلبكي وتُوفّي قبل إتمامه.

إضافة إلى ذلك، نشر البروفيسور رمزي في مجال اختصاصه ما يقارب ستين دراسة في مجلات أكاديمية عربية وأوروبية وأمريكية مرموقة، وحَقَّق عدداً من النصوص التراثية، منها: “جمهرة اللغة” لابن دريد في ثلاثة أجزاء، “شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك”، كما شارك في تحقيق “أنساب الأشراف” لأحمد بن يحيى البلاذري (القسم السابع – الجزء الأول)، و”الوافي بالوفيات” (الجزء الثاني والعشرون) الصادرين عن المعهد الألماني في بيروت.

أسهمت جهود البروفيسور رمزي بعلبكي العلمية ودراساته النحوية الأصيلة باللغتين العربية والإنجليزية في تعميق المعرفة لدى المؤسسات العلمية في الغرب بالنحو العربي وجهود النحاة وأصالة مناهجهم. وبخاصة كتاباته المستفيضة عن كتاب سيبويه، وأنماط التحليل اللغوي التي أرساها، واستقاها النحاة من بعده. منحته مؤسسة عبدالهادي الدبس جائزتها عن العلوم الإنسانية عام 1999 تقديراً لإنتاجه الفكري المُتَميِّز، كما أن القائمين على أرقى المنشورات الغربية في مجال تخصصه قد أفردوا لعدد من مقالاته كتاباً مسـتقلاً، وعهدوا إليه بإصدار الجزء الخاص بالنظرية النحوية ضمن سلسلة مُميَّزة تتناول نشأة العلوم الإسلامية.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.

البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح

تلقَّى تعليمه الأساسي فيها، كما تلقَّى دروساً مسائية بالعربية في إحدى مدارس جمعية العلماء الجزائرين. شارك في النضال ضد الاستعمار الفرنسي منذ صباه، فالتحق بحزب الشعب الجزائري وعمره لا يتجاوز خمسة عشر عامًا. اضطر إثر ملاحقة الشرطة الفرنسية للمناضلين الجزائريين إلى الرحيل إلى مصر حيث كان ينوي دراسة الطب، إلا أنه اكتشف – من خلال تردده على الجامع الأزهر لدراسة اللغة العربية – ميله إلى تراث اللغة العربية، فَحوَّل اهتمامه إلى الدراسات اللغوية في كلية اللغة العربية بالأزهر، ورأى الفرق بين وجهات النظر الخاصة بالنحاة العرب الأقدمين وما يقوله المتأخرون منهم. لم يتمكَّن من إكمال دراسته في مصر، فانتقل إلى فرنسا حيث حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها وعلى دبلوم الدراسات العليا في فقه اللغة واللسانيات الفرنسية من جامعة بوردو عام 1958، وشهادة التبريز في اللغة العربية وآدابها من جامعة باريس عام 1960. ثم انتقل بعد ذلك إلى المغرب حيث قام بتدريس اللسانيات في كلية الآداب بجامعة الرباط وحصل – في الوقت نفسه – على دبلوم العلوم السياسية من كلية الحقوق، كما درس الرياضيات في كلية العلوم بالرباط. نال درجة دكتوراة الدولة في اللسانيات من جامعة باريس الرابعة (السوربون) عام 1979.

تمتد مسيرة البروفيسور الحاج صالح الأكاديمية حوالي نصف قرن، تَدرَّج خلالها في الرتب الأكاديمية في بلاده، من أستاذ محاضر في عام 1962 إلى رئيس دائرة اللسانيات وقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الجزائر فعميدًا للكلية بين عامي 1965-1968، كما عمل مديراً لمعهد العلوم اللسانية والصوتية، ومديراً لوحدة البحث في علوم وتكنولوجيا اللسان. أسس مجلة “العلوم اللسانية”، وأنشأ برنامج الماجستير في علوم اللسان. في عام 2000، عُيِّن رئيس المجمع الجزائري للغة العربية؛ إضافة إلى عمله أستاذًا وباحثًا في جامعة الجزائر، وتَخرَّج على يديه عدد كبير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

تَميَّز البروفيسور الحاج صالح بجهوده الرفيعة في تحليله النظرية الخليلية النحوية وعلاقتها بالدراسات اللسانية المعاصرة. وهو صاحب “النظرية الخليلية الحديثة”. اشتهر بدفاعه عن أصالة النحو العربي، وإجرائه مقارنات علمية بين التراث اللغوي العربي ومختلف النظريات في هذا الموضوع. له مشاركات عديدة في الدراسات اللسانية؛ بحثاً وتقويماً وتعليماً، وجهود بارزة في حركة التعريب. تَعدَّدت نشاطاته العلمية والثقافية، فرأس اللجنة الدولية والهيئة العليا لمشروع الرصيد اللغوي، بإشراف جامعة الدول العربية. واختير عضواً في مجامع اللغة العربية في دمشق وبغداد وعَمَّان والقاهرة، ورئيساً للجنة الوطنية الجزائرية لإصلاح المنظومة التربوية، وخبيراً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وعضواً في المجالس الاستشارية لمكتب تنسيق التعريب بالرباط، والمعهد الدولي للغة العربية بالخرطوم ومعهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). وكان مديراً لمجلة اللسانيات الصادرة في الجزائر. وهو عضو في هيئة تحرير بعض المجلات الغربية في مجال تخصصه.

نُشر له بحوث كثيرة في المجلات المتخصصة العربية والغربية، كما ألَّف أو شارك في تأليف عدّة كتب في علوم اللغة العربية واللسانيات العامة منها: “معجم علوم اللسان”، “بحوث ودراسات في علوم اللسان” (بالعربية والفرنسية والانجليزية)، “السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة”، “علم اللسان العربي وعلم اللسان العام” (بالفرنسية في مجلّدين)، “النظرية الخليلية الحديثة: مفاهيمها الأساسية”، و”منطق العرب في علوم اللسان”.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.

البروفيسور عبد العزيز بن ناصر المانع

حصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية بالرياض عام 1966 وعلى الدكتوراة من في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة عام 1976 في تخصّص تحقيق المخطوطات. وانخرط، منذ ذلك الوقت، في السلك الأكاديمي، فعمل أستاذاً مساعداً في قسم اللغة العربية في جامعة أم القرى، ثم انتقل إلى قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة الملك سعود منذ عام 1977، وهو حاليًا أستاذ غير متفرغ للأدب العربي القديم في ذلك القسم.

تولَّى البروفيسور المانع، إلى جانب عمله في التدريس والبحث العلمي، عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية فكان مديرًا لمركز البحوث في كلية الآداب، ورئيسًا لقسم اللغة العربية فيها لمدة عامين، وممثلًا لها في مجلس كلية الدراسات العليا لأربعة أعوام، ورئيسًا لتحرير مجلّتها لأربعة أعوام أخرى. كما عمل مديرًا للمكتب التعليمي السعودي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة لمدة عامين. ودُعي خلال عامي 2006 و2007 أستاذًا زائرًا للدراسات العليا في مادّة “تحقيق المخطوطات” بجامعة سوسة في تونس.

للبروفيسور المانع نشاط كبير في الحياة الثقافية في بلاده، فهو عضو في مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي، وعضو الجمعية العربية السعودية للغة العربية، واللجنة العلمية بمركز الشيخ حمد الجاسر الثقافي بالرياض. كما أنه عضو في هيئة تحرير مجلة العرب التي تصدر في الرياض وفي الهيئات الاستشارية لكل من مجلة عالم الكتب ومجلة عالم المخطوطات والنوادر ومجلة الدرعية في الرياض، إضافة إلى المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها التي تصدرها جامعة مؤتة بالأردن. للبروفيسور المانع إنتاج علمي غزير في مجال تخصصه، فقد حقَّق أكثر من خمسة عشر من المؤلفات التراثية ونشر العديد من البحوث والمقالات في المجلات العلمية المحلية والدولية إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات في المملكة العربية السعودية واستراليا وبريطانيا والهند وإيطاليا وتونس ومصر والأردن. وما زال يشارك على مدى ثلاثين عامًا في الندوات الأسبوعية لقسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود. تميَّزت أعمال البروفيسور المانع بالدقّة والاتساق مع قواعد البحث العلمي والإلمام الواسع بالمصادر وساهمت إسهاماً مقدّراً في إحياء التراث العربي القديم.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.