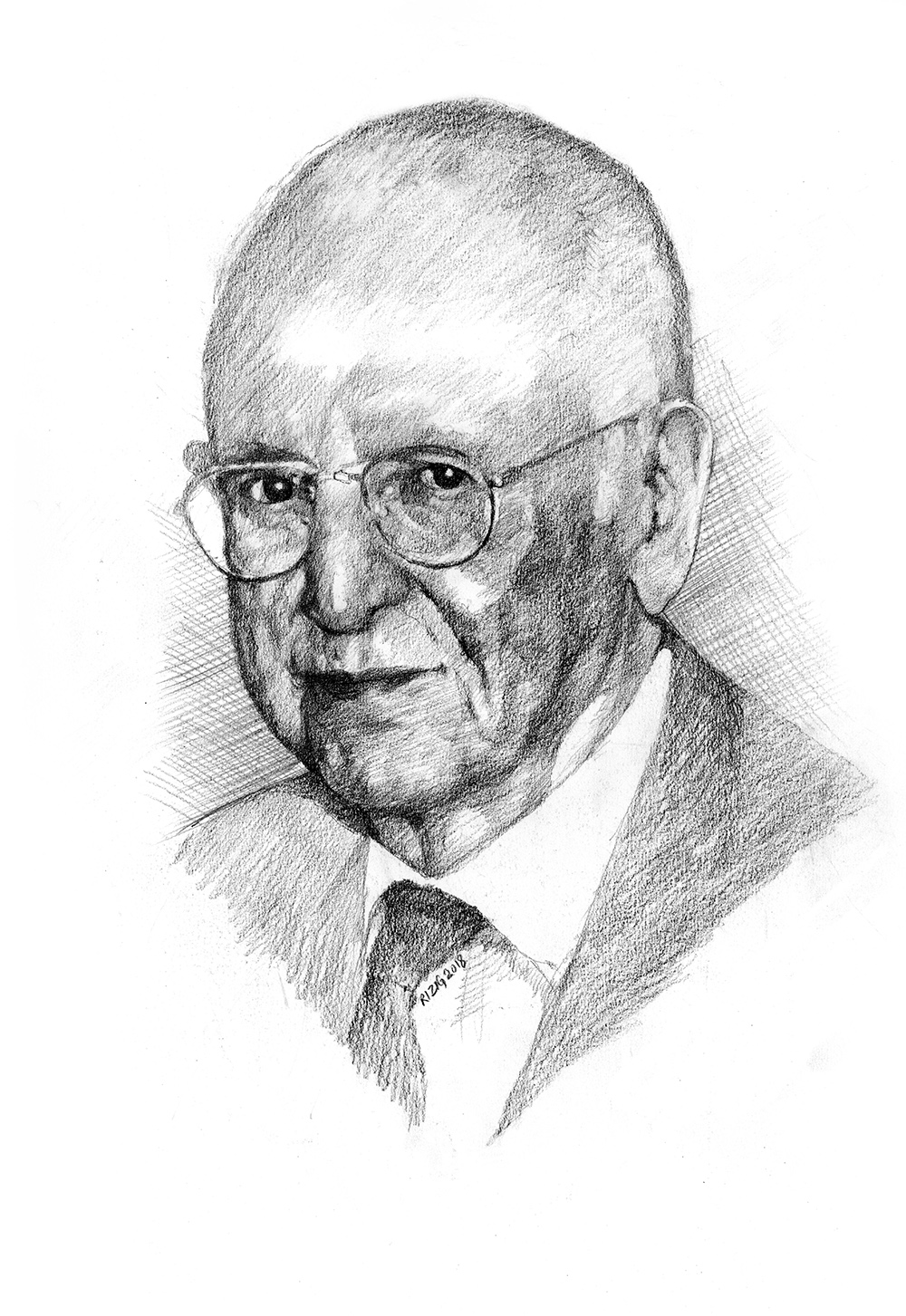

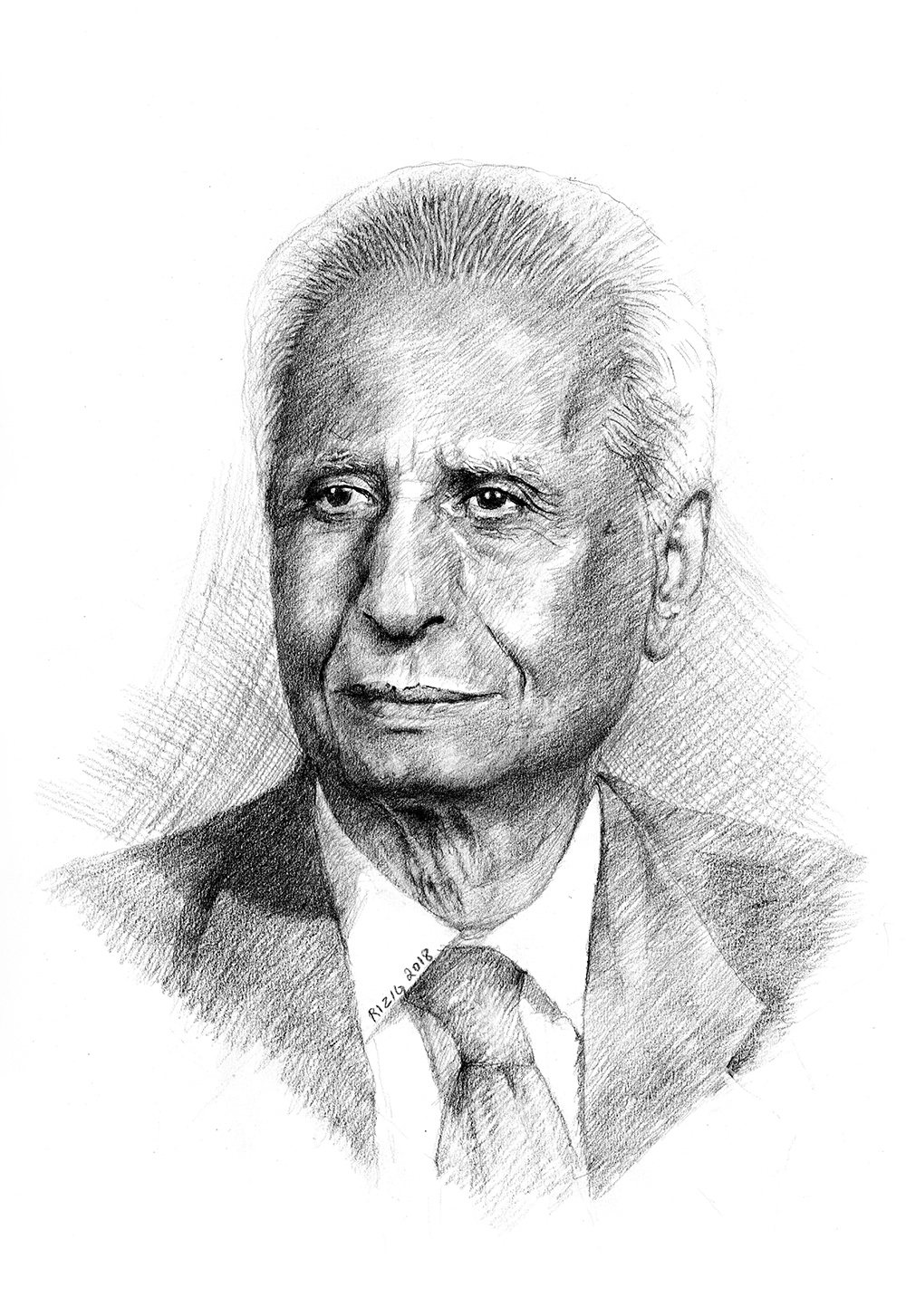

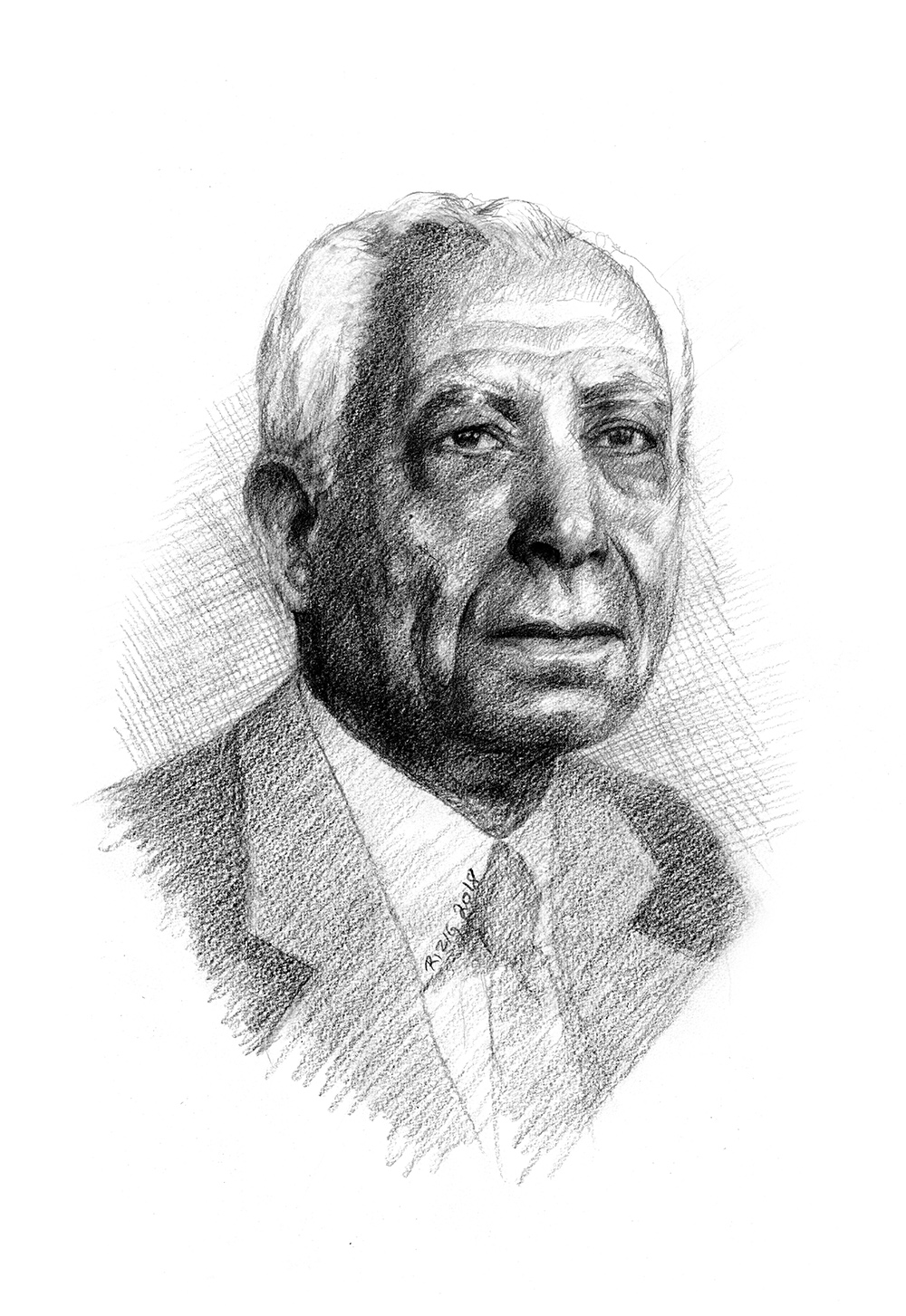

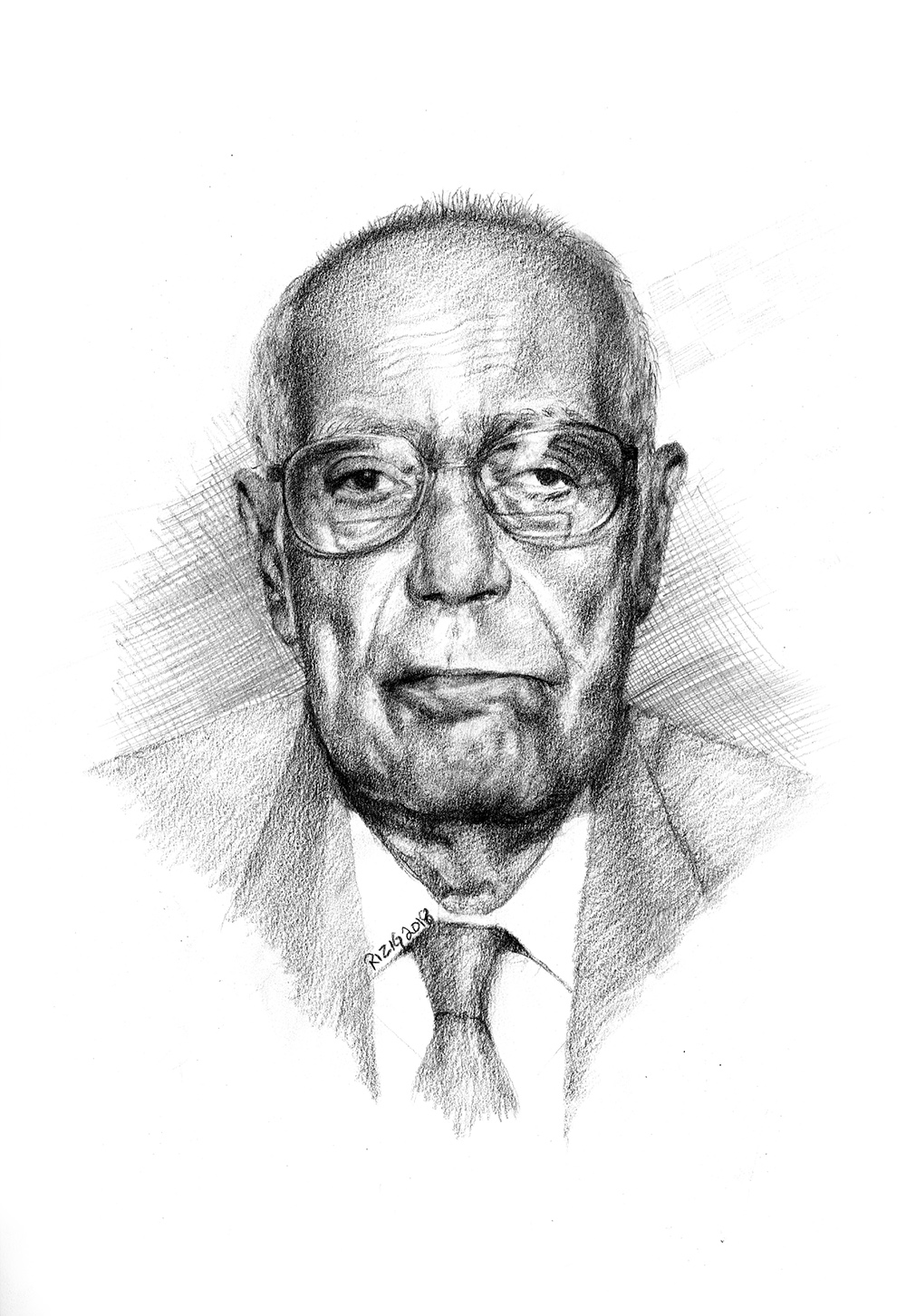

تعلَّم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن وبعض المتون والمنظومات على يد والده، قبل أن يلتحق بالتعليم النظامي غداة استقلال المغرب. حصل على شهادة الدراسات المعمّقة، ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة في الأدب العربي من جامعة محمد الخامس في الرباط عام 1989. عمل أستاذاً البلاغة وتحليل الخطاب والنقد الأدبي في كليتي الآداب بفاس والرباط، كما عمل في جامعة الملك سعود بالرياض لمدة عام.

أشرف على ثلاث وحدات للبحث والتأطير في مستوى الدراسات العليا والدكتوراة في جامعة محمد بن عبدالله بفاس، وجامعة محمد الخامس في الرباط، هي: وحدة النقد القديم؛ ووحدة التواصل وتحليل الخطاب؛ ووحدة البلاغة الجديدة والنقد الأدبي. وأصدر مع زملاءه مجلتين متخصصتين في الدراسات اللغوية والبلاغية، وتولَّى إدارتهما؛ وهما: “مجلة دراسات أدبية ولسانية”، و”مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية”، كما أشرف على منشورات المجلتين من الكتب المتخصصة.

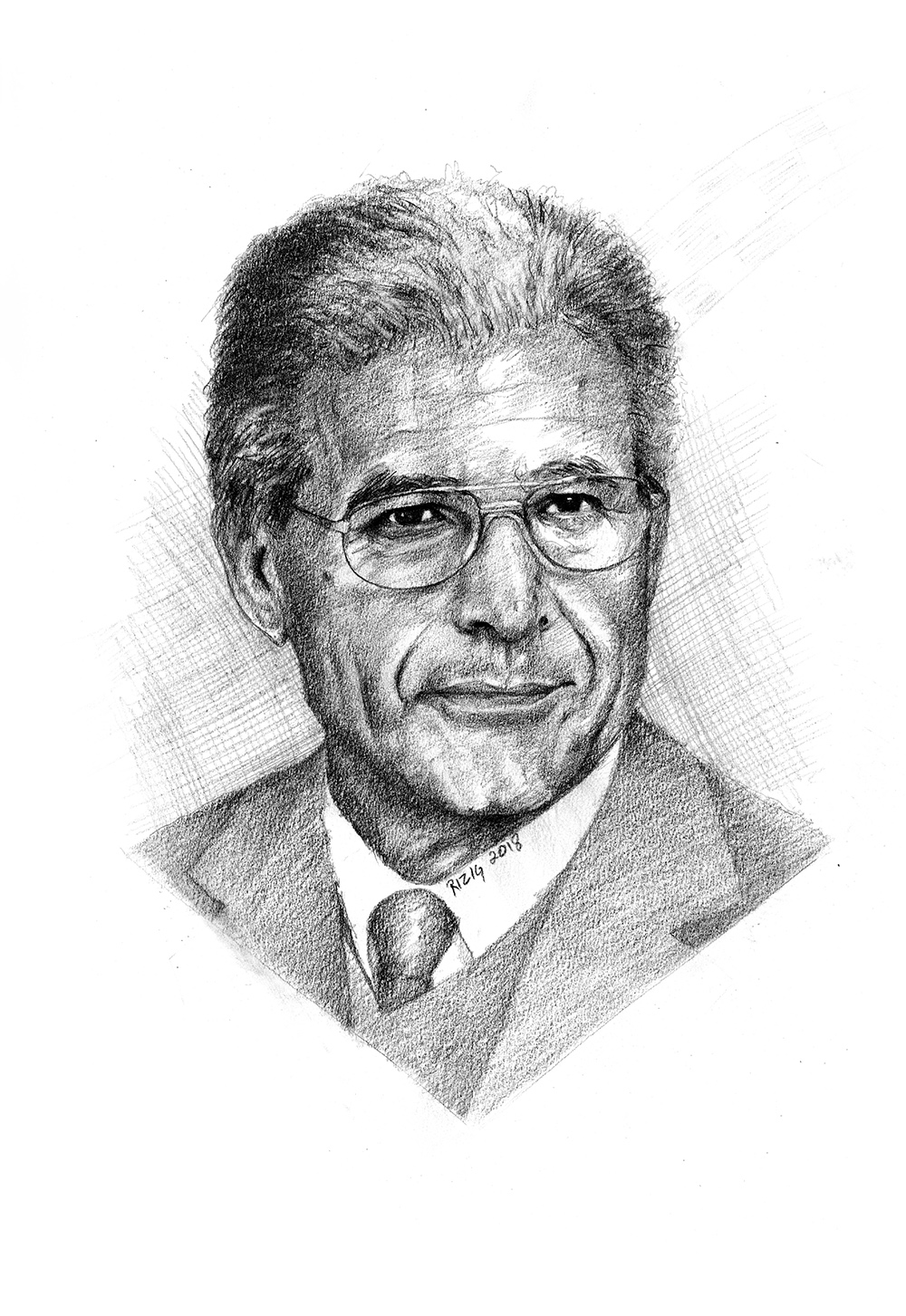

انصبّت جهود البروفيسور العُمري على قراءة البلاغة العربية القديمة قراءة نقدية نسقية، مع السعي إلى توظيفها في بناء بلاغة جديدة تستوعب كل أنواع الخطاب المؤثر. واسترشد في ذلك بالدراسات الغربية الحديثة التي خاضت نفس التجربة من قبل، وترجم إلى العربية (بمشاركة محمد الولي) كتاب: “بنية اللغة الشعرية” لجان كوهن، ودراسة هنريش بليت: “البلاغة والأسلوبية”. كما قام بتحقيق ودراسة كتاب من أهم كتب البلاغة التطبيقية، وهو كتاب “المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل” لمحمد الإفراني المراكشي. بعد ذلك، سارت دراساته في خطوتين:

الخطوة الأولى هي استرجاع الجوانب المنسيّة أو المهملة من التراث العربي نتيجة انكماش البحث البلاغي طوال عصور تقهقر الثقافة العربية. حيث انصب اهتمامه على أمرين أساسيين: أولهما: البنية الصوتية للشعر العربي. نتج عن بحوثه في هذا المجال ثلاثة كتب، هي: “تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية، الكثافة، الفضاء، التفاعل”؛ والكتابان الثاني والثالث تاريخيان، هما: “الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية”، و”اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي القديم”. جُمع هذان الكتابان في كتاب واحد، وصدرا في طبعة ثانية عام 2001 بعنوان: “الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية”. أما الأمر الثاني فيتعلّق بالبُعد التداولي الحجاجي للبلاغة العربية، وفي هذا الإطار أصدر كتابين هما: “بلاغة الخطاب الإقناعي”، وهو تنظير وقراءة للخطابة العربية القديمة، والثاني: “دائرة الحوار” الذي اقترح فيه نموذجاً لبلاغة الحوار مع تطبيق على النص الخطابي الحديث.

أما الخطوة الثانية فتمثَّلت في سعى البروفيسور العُمري إلى تنسيق تاريخ البلاغة العربية، أو قراءتها قراءة شمولية تستوعب كل المنتوج البلاغي. وهذا ما اضطلع به في كتابه: “البلاغة العربية”، أصولها وامتداداتها، الذي بيَّن فيه أن البلاغة القديمة تضم العديد من العناصر اللازمة لبناء البلاغة العامة الجديدة، والتي يسعى لتمكين دعائمها. وفي إطار تعريف البلاغة وما هو مشترك بين كل الخطابات التي تعتبر بلاغية جاء كتابه البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول.

بإيجاز، بذل البروفيسور العُمري جهوداً علمية متميزة في دراسة البلاغة العربية وما يتصل بمفهوم النص ودراسته، ووظائف البلاغة والخطابة العربيتين قديماً وحديثاً واستطاع من خلال الدراسات اللغوية المعاصرة ومعرفته العميقة بالتراث البلاغي العربي أن يقدم نموذجاً جديداً لدراسة البلاغة العربية وفق منهج محكم وعرض دقيق. كتب العديد من المقالات العلمية والأدبية، ونشر عدداً من الكتب، وأشرف على تنظيم المؤتمرات الأدبية أو شارك فيها، كما قام بالإشراف على عدد كبير من طلاب الدراسات العليا. وعمل في مختلف المجالس الأكاديمية والجمعيات الثقافية. وهو عضو في اتحاد كتاب المغرب ومشارك نشط في الحياة الثقافية داخل بلاده وخارجها. وقد نال كتابه تحليل الخطاب الشعري جائزة المغرب للكتاب عام 1990.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.