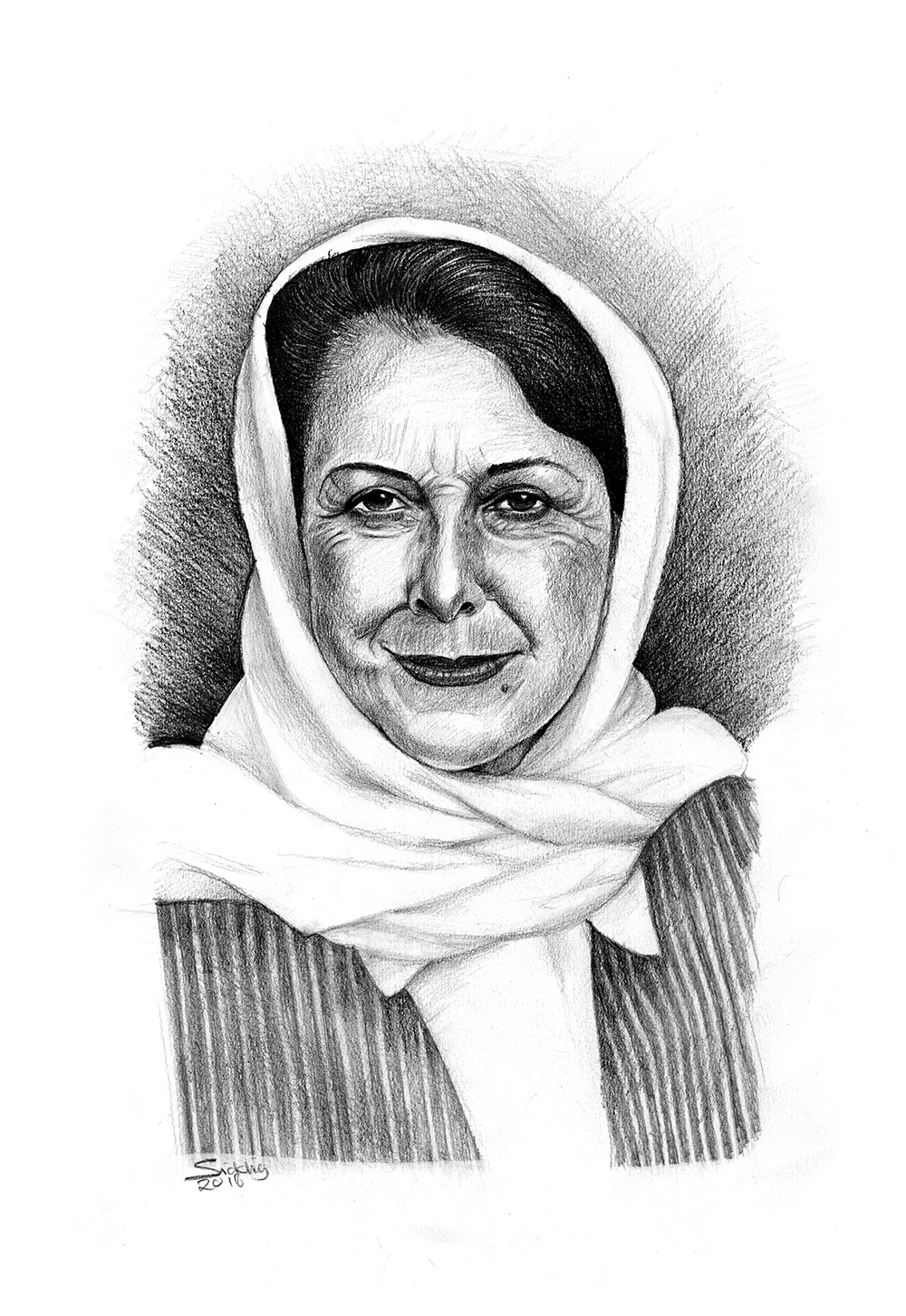

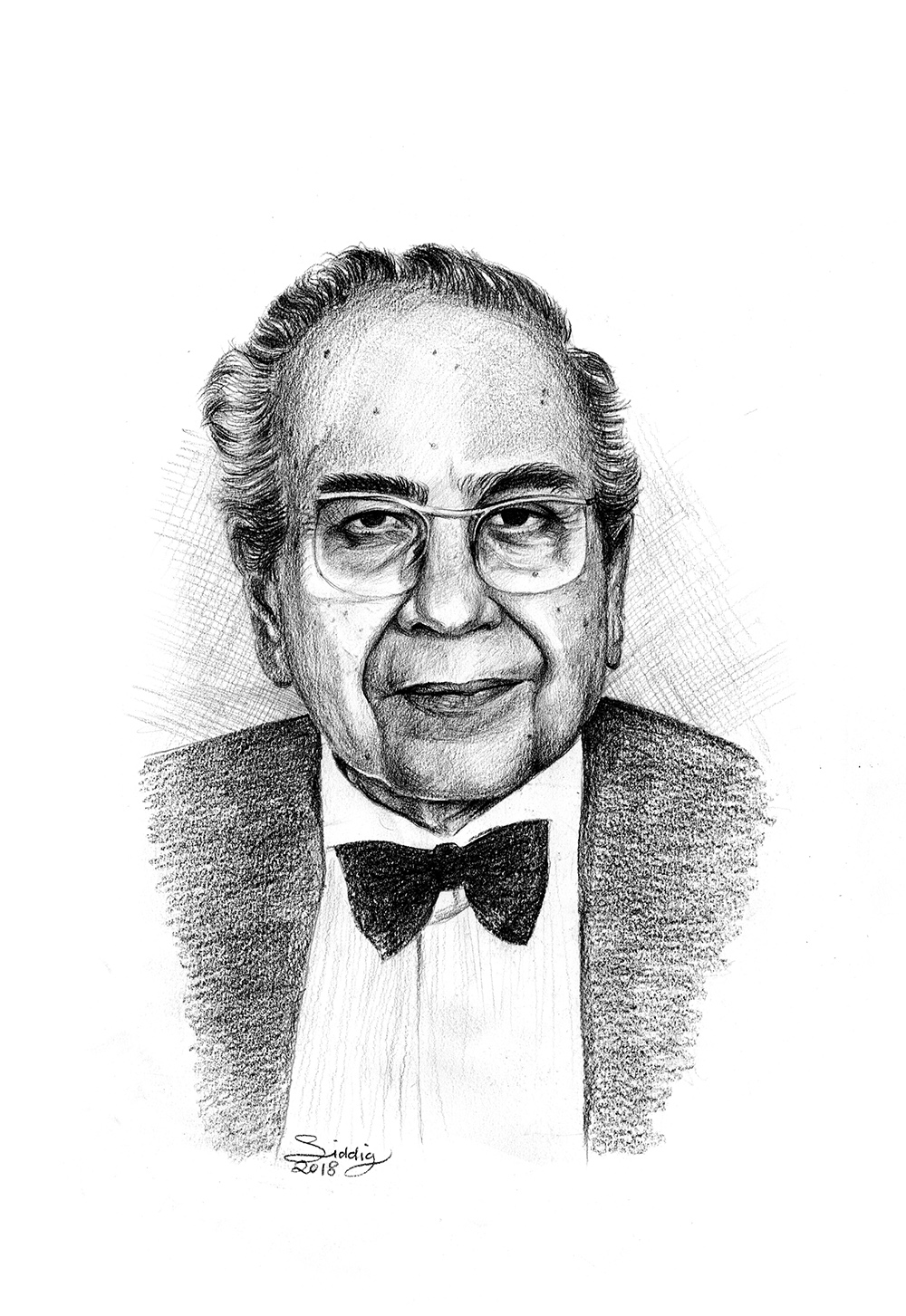

حصلت على إجازة كلية الألسن من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1967، ودكتوراة الأدب المقارن من جامعة موسكو عام 1973. تدرَّجت في المناصب الأكاديمية حتى أصبحت أستاذة في الأدب الروسي المقارن في كلية الألسن بجامعة عين شمس.

تنوَّعت اهتمامات البروفيسورة مكارم بالدراسات الأدبية، فشملت الأدب العربي والأدب المقارن والترجمة والنقد، وشاركت بنشاط في الحياة الأدبية في مصر. ولها العديد من الدراسات في الأدب المقارن، كما قامت بترجمة بعض القصص والمقالات والمسرحيات الروسية، ونشرت تراجم لبعض الأدباء والمستشرقين الروس. وهي عضو في اتحاد الكتَّاب المصريين، والجمعية المصرية للأدب المقارن من عام 1995 حتى عام 1998، والفرع المصري لنادي القلم الدولي، ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.

تُعدُّ البروفيسورة مكارم رائدة في الدراسات المقارنة بين الأدبين العربي والروسي، حيث أنجزت بحثها على مدى طويل استكملت خلاله عدّة الباحث المتعمِّق في هذا الميدان، كما نشرت عددًا من الدراسات ذات الصلة بالأدب المقارن. ويُعدُّ كتابها: “مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي” أول دراسة عربية علمية شاملة وموثَّقة للتأثير العربي والإسلامي في الأدب الروسي خلال القرن التاسع عشر الميلادي. فقد كشفت فيه، وفي غيره من بحوثها، النقاب عن تأثُّر كبار الأدباء الروس بالتراث العربي والإسلامي. ولذلك فإن كتابها المذكور يُعدُ من الكتب العربية المهمَّة في الأدب المقارن، وهو كتاب يمتاز بالأصالة والبعد التطبيقي. ويمثل إضافة حقيقية في ميدان الأدب المقارن. من مؤلفاتها أيضًا: “الرواية الروسية في القرن التاسع عشر”، و”مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي”، علاوة على دراسة وترجمة عدد من مسرحيات أوستروفسكي. كما أشرفت على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة في الأدب الروسي والأدب المقارن والترجمة.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامها للجائزة.