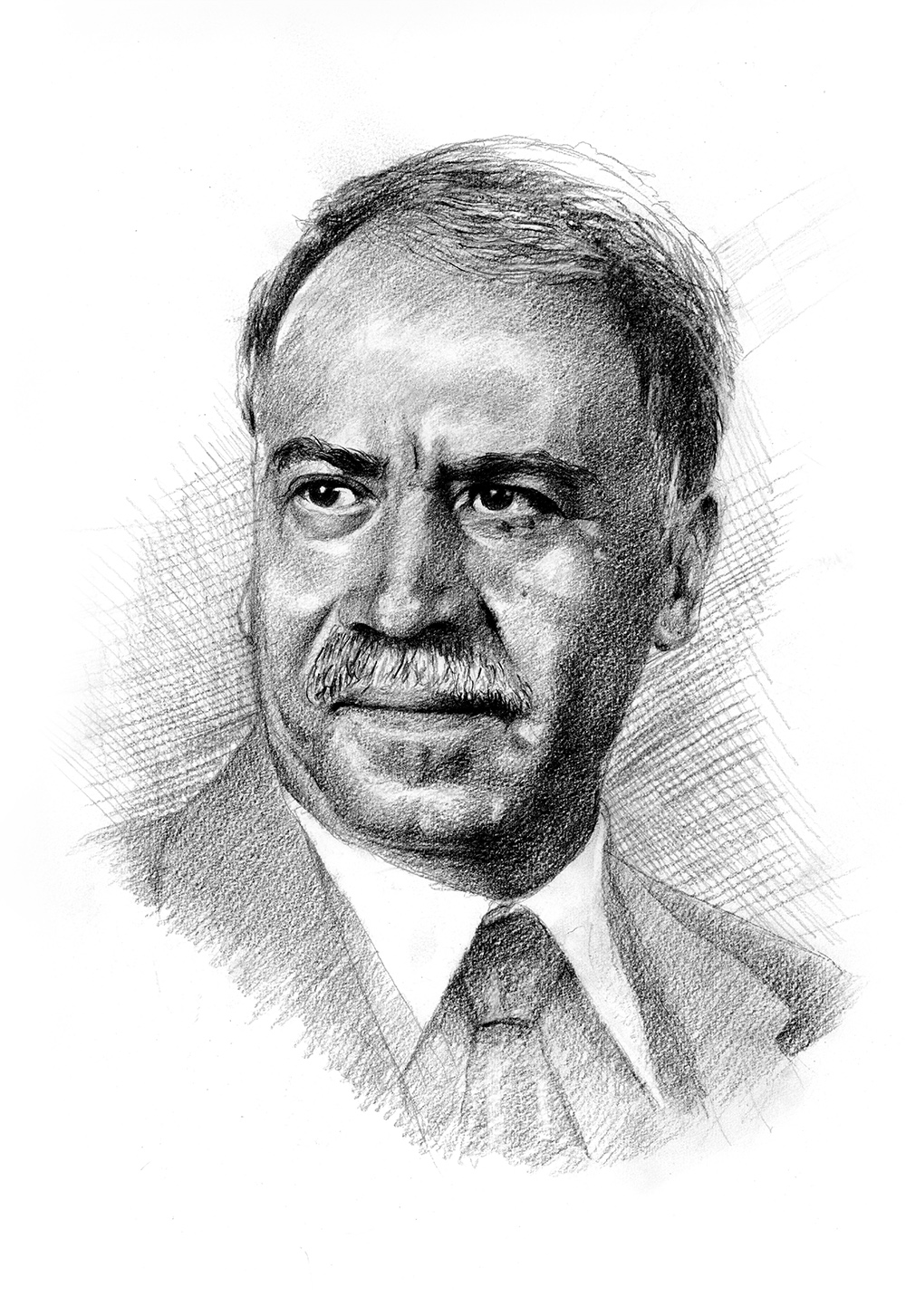

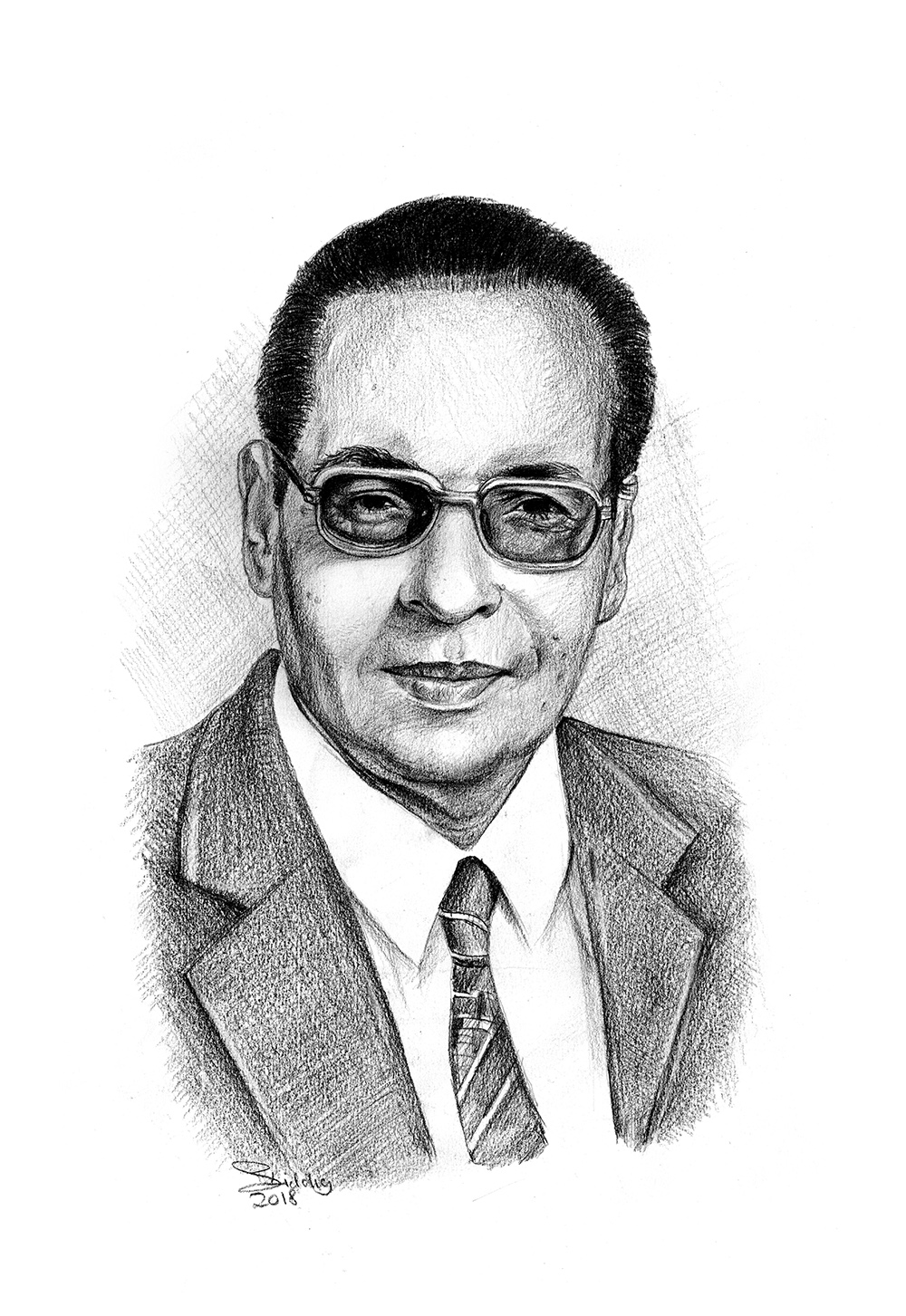

تلقَّى تعليمه الإبتدائي والثانوي في مدارس مكة المكرمة، وتخرَّج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1958، وحصل على الدكتوراة في الأدب العربي الحديث من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 1966. تدرَّج في المناصب الأكاديمية، خلال مسيرته الأكاديمية الممتدة أكثر من 35 عاما، في جامعة الملك سعود حتى أصبح أستاذًا في الأدب العربي عام 1978، وكان عميدًا لكلية الآداب في جامعة الملك سعود، وعميدًا لمركز الدراسات الجامعية للبنات.

للبروفسور الحازمي مشاركات بحثية وفكرية عديدة من خلال كتبه وبحوثه ومقالاته الكثيرة. أسس مجلة “كلية الآداب”، وهي أول مجلة جامعية علمية تعنى بالآداب والعلوم الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وكان أول رئيس تحرير لها، كما شارك في هيئة تحرير مجلة الدارة، وعمل عضوًا في اللجنة العليا للتخطيط الشامل للثقافة العربية، وعضوًا في اللجنة العليا لجائزة الدولة التقديرية في الأدب بالمملكة. كما كان عضوًا في مجلس الشورى في المملكة. وهو عضو في نادي الرياض الأدبي، وعضو مجلس الأمناء لجائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري. ساهم في مختلف وجوه النشاط الثقافي في بلاده، وفي المؤتمرات الأدبية والثقافية المحلية والعربية والعالمية.

من مؤلفاته: “فن القصة في الأدب السعودي الحديث”، “محمد فريد أبو حديد: كاتب الرواية”، “الوهم ومحاور الرؤيا: دراسات في الأدب العربي الحديث”، “أدبنا في آثار الدارسين”، وغيرها.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.