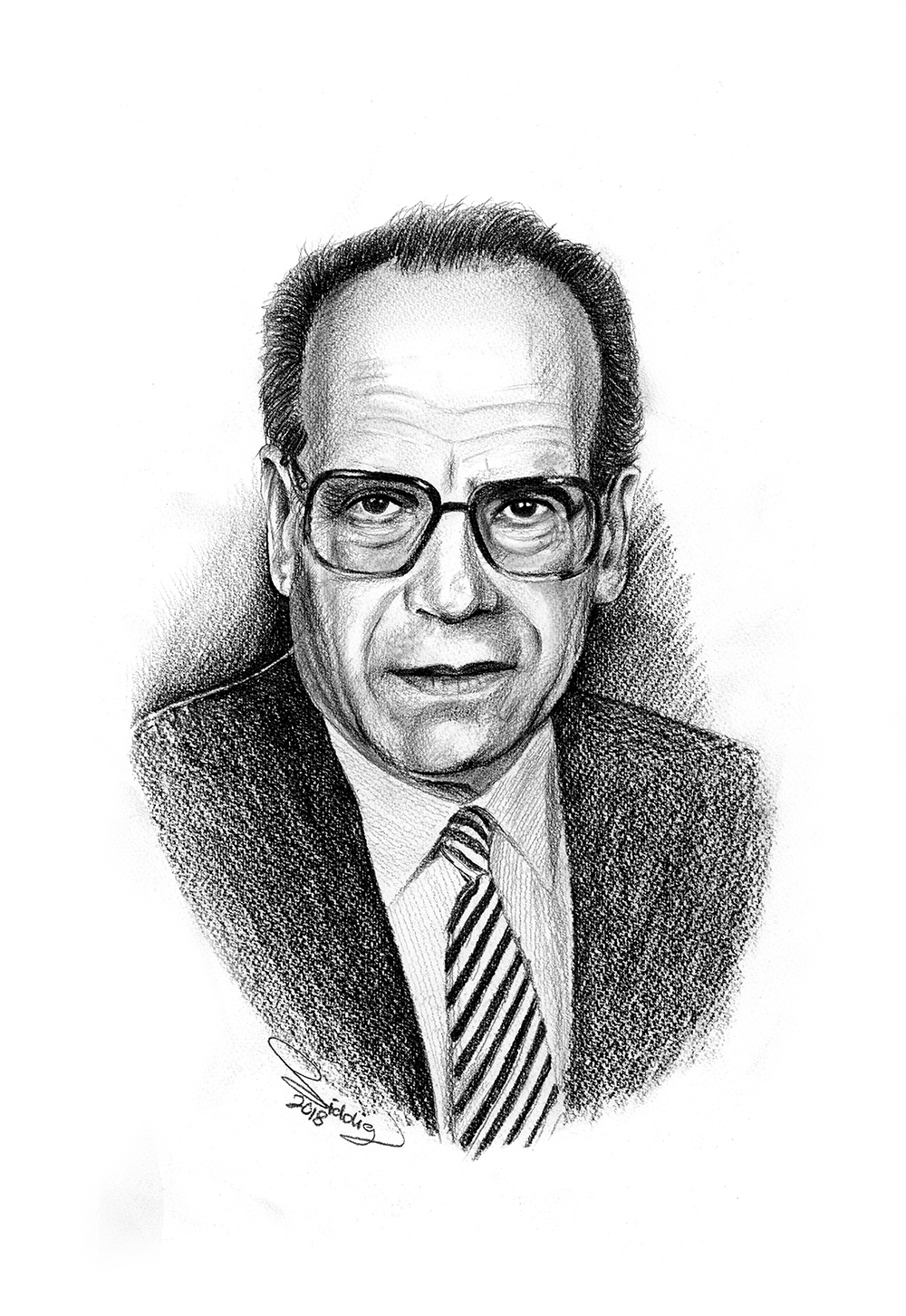

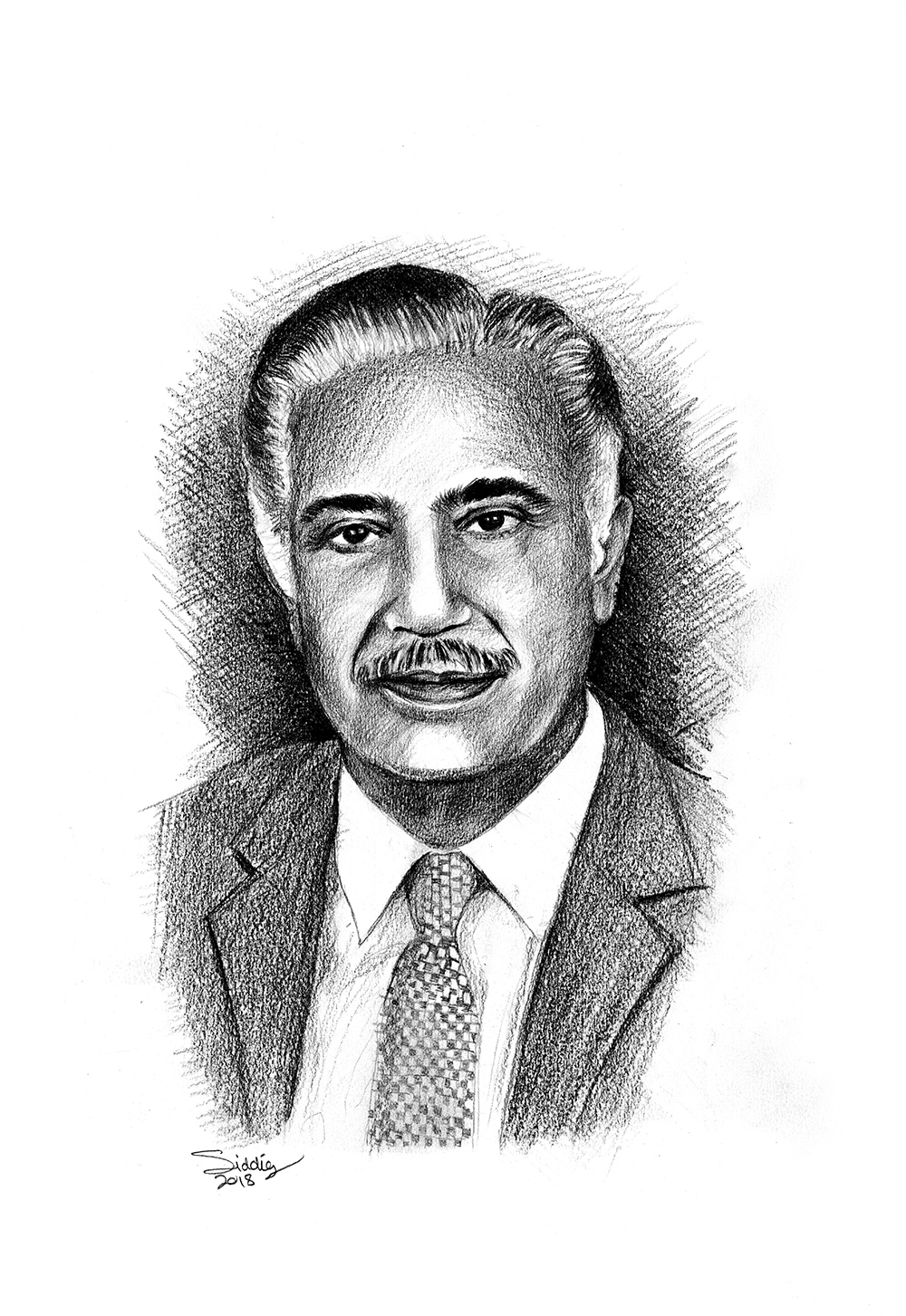

نشأ في أسرة عُرفت بالصلاح وحب العلم والأدب، وتخرَّج في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) عام 1946، حيث تلقَّى العلم على جهابذتها في ذلك الوقت من أمثال طه حسين، وشوقي ضيف، وعبدالوهاب عزام، وأحمد أمين، ثم واصل دراساته العليا في الجامعة نفسها حتى نال درجة الماجستير عام 1960 والدكتوراة عام 1963.

تقلَّد مناصب سياسية وأكاديمية رفيعة في بلاده، فكان عضوًا في مجلس الشعب السوري، ووزيرًا للتربية مرتين، ووزيرًا للتعليم العالي مرتين، وسفيرًا لسوريا في الجزائر، كما كان رئيسًا لجامعة دمشق. إضافة إلى أعبائه الإدارية والسياسية، درَّس في الجامعة حتى أصبح أستاذًا فيها. واختير عضوًا في المجمع العلمي العراقي، ومجمع اللغة العربية في الأردن، ومجمع اللغة العربية في القاهرة، والأكاديمية الملكية المغربية، وعضو مراسل في المجمع العلمي الهندي في عليكرة، وعضوًا في المجلس الاستشاري لهيئة الموسوعة الفلسطينية، ومعهد المخطوطات العربية في القاهرة، والمدير العام لهيئة الموسوعة العربية في دمشق، والأمين العام المساعد لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، وعضو مجلس الأمناء لمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت. وكانت له مشاركات واسعة في العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات والمجالس والمنظمات الوطنية والعربية والدولية والتربوية والثقافية.

يُعدّ البروفيسور الفحَّام رمزًا من رموز الثقافة العربية المعاصرة، وعلمًا من أعلام الفكر والأدب واللغة، وله مؤلفات وتحقيقات قيّمة، جمع فيها بين معرفته الوثيقة بتراث الشعر العربي وخبرته بأساليب التوثيق والنقد الأدبي الحديث. فمن مؤلفاته” “كتاب الفرزدق”، “نظرات في شعر بشار بن برد”، و”مختارات من شعر الأندلس”؛ ومن تحقيقاته: “كتاب اللامات” لأبي الحسين أحمد بن فارس، و”الدلائل في غريب الحديث” لقاسم بن ثابت السرقسطي. إلى جانب ذلك، نشرت له جملة مقالات وتحقيقات في مجلات علمية مختلفة. ويُعتبر كتابه عن الفرزدق من خيرة كتب التراجم الأدبية. نال الفحَّام تقدير العديد من الأوساط العلمية والثقافية في أرجاء العالم العربي.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.