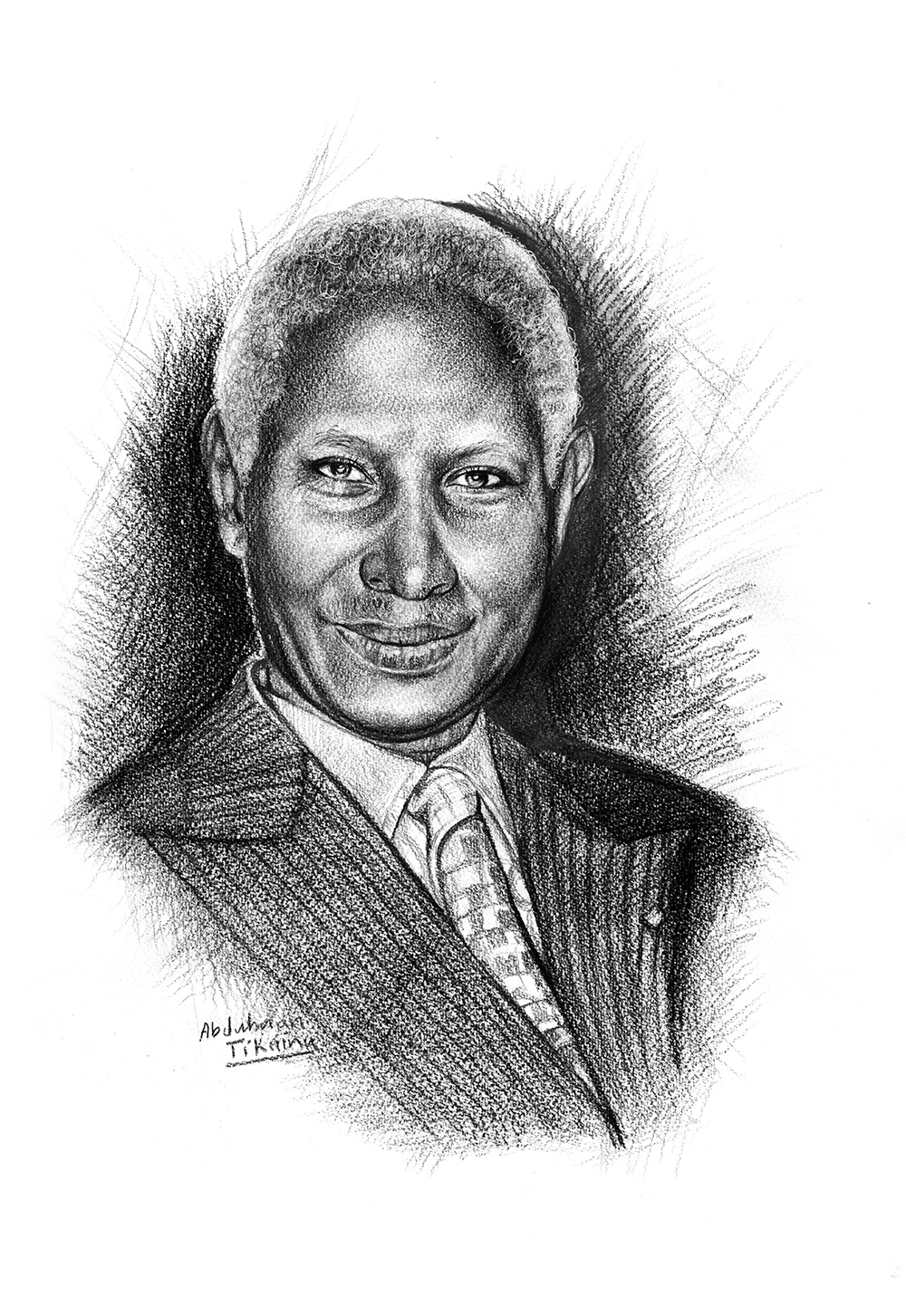

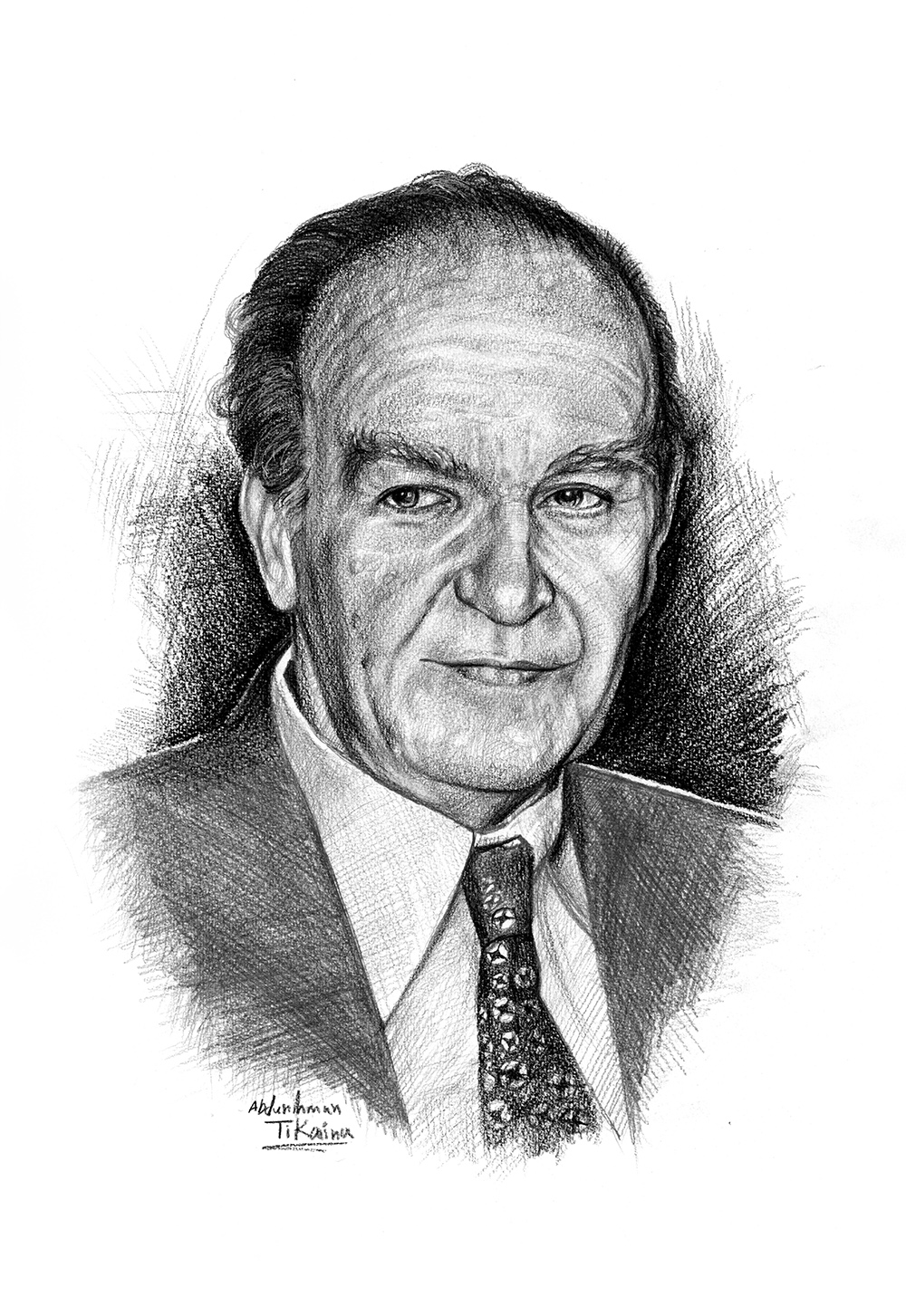

تلقَّى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة الليسيه فدربي في سانت لويس، ودرس القانون في جامعة داكار، ثم حصل على ليسانس الحقوق والعلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس عام 1959، وعلى الشهادة العليا من المدرسة الوطنية الفرنسية عام 1960. وفور عودته إلى بلاده، عُيِّن مديرًا لبرنامج التعاون الفني الدولي، فمساعدًا للأمين العام للحكومة وأمينًا عامًا لوزارة الدفاع السنغالية. وفي العام التالي، انضم إلى الحزب التقدمي السنغالي وعُيِّن حاكمًا لإقليم سين سالوم. وفي أوائل عام 1962، اختاره الرئيس السنغالي ليوبولد سنغور رئيسًا لموظفي مكتبه، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 27 عامًا. يُعدُّ الرئيس عبدو ضيوف من أبرز قادة أفريقيا الذين ساهموا في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك القارة.

تدرَّج عبدو ضيوف في مراتب متعددة في الحزب الحاكم في بلاده على مدى أربعين عامًا. وكان مقرَّبًا من الرئيس سنغور، الذي أوكل إليه وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والتخطيط والصناعة خلال عقد السبعينات من القرن الماضي. ثم أصبح رئيسًا للحكومة بين عامي 1970-1980. وفي عام 1981، انتخب رئيسا للجمهورية خلفًا للرئيس سنغور الذي تنازل له عن الرئاسة. وكان أول رئيس مسلم لبلاده وثاني رؤسائها بعد الاستقلال.

اتَّبع الرئيس عبدو ضيوف – خلال فترة رئاسته – سياسة حكيمة، فرفع الحظر عن أحزاب المعارضة، وأرسى مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبذل جهودًا بارزة للتطوير والتخطيط في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية والسياسية في السنغال، ارتقاء بشعبه وتحقيقًا لطموحات بلده المسلم. كما ترأس فخامته عدة منظمات إقليمية لغرب أفريقيا أكثرها ذات طابع اقتصادي، وأشرف على برنامج الأمم المتحدة للإنعاش الاقتصادي والتنمية في أفريقيا عام 1986، ورأََّس منظمة الوحدة الأفريقية بين عامي 1985-1986، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بين عامي 1991-1992، واللجنة الإقليمية الدائمة لمكافحة الجفاف في غرب أفريقيا بين عامي 1986-1987، وحقَّق نجاحًا باهرًا في الحملة التي قادها للحيلولة دون تسرُّب مرض الإيدز. كما كانت له مواقف مشهودة ضد سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

أعيد انتخاب الرئيس عبدو ضيوف رئيسًا لبلاده ثلاث مرات على مدى عشرين عامًا، رغم تكتل أحزاب المعارضة العديدة ضدّه. ولما تمكَّن منافسه أخيرًا من الفوز في الانتخابات، لم يتردَّد عبدو ضيوف في التخلي عن السلطة مما أثار إعجاب العالم حتى أن منافسه الرئيس عبد الله واد قال وقتها: “إن عبدو ضيوف يستحق جائزة نوبل بجدارة فقد ضرب المثل لحكام أفريقيا الآخرين.”

نال عبدو ضيوف على إحدى عشرة شهادة دكتوراة فخرية، كما مُنِح جائزة قيادات أفريقيا عام 1987، وميدالية منظمة الأغذية والزراعة العالمية عام 1997، والجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية للفرانكوفونية في العام ذاته. وهو يشغل حالياً منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

كتبت هذه السيرة الذاتية في عام استلامه للجائزة.